12/29

マーラーの5番を2種類聴きました。

ノイマン/チェコフィルハーモニー管弦楽団(4chSACD)

旧譜なのだが、録音当時はなんとアナログ4chマルチ録音で、再生技術がようやく追いついたというハナシ。1970年代に少し流行ったらしいです。これは77年の録音。

いやこれが、正直、大したこと無いと思ってました。本当に。

凄すぎます。

SACDならではの臨場感と、思いのほか分離している各個の楽器。それで初めて真価が分かるノイマンの至芸とマーラーの意図!

とにかく管楽器が凄い、上手いだけではなく、その計算されつくした音響効果が面白い。あっちからこっちから、いろいろなパッセージの掛け合いが聴こえてくる。同じ対位法でも、ただ聞こえるだけの通常盤と、立体的な配置によって迫ってくるマルチ音響。

5番を飽きるほど聴いた人は、逆にその新鮮な響きに驚くのではないか。5番ってこんな曲だったっけ!? コレです。

チェコフィル全盛の金管木管の技巧もさることながら、両翼配置ではないが上手に分離した弦の艶やかさも聴き応えがある。マーラーは実演に限るとは思っているけれど、変なトコに座ったら音響バランスが滅茶苦茶で、とてもではないが聴けたものではなくなる。まさに最良のバランスによる、実演を超えた最高の音響環境ではないか。これが77年!? いまの技術者はナニをやってるのだろう。

それはかの3楽章で、飽きなかった自分が全てを証明している。こんなことは初めて。

2楽章や5楽章がそれに次ぎ、4楽章の例の音楽も寄せては返す波のような面白さ。う〜ん、やっぱり凄い。1楽章のトランペットの名手の音色も良い。良いこと尽くしだ。バスドラとトランペットの音が異様にリアルなのも点数が高い。我輩的にww フレーズの自在な伸び縮みもまた、ノイマンらしい歌い方である。

演奏はスタジオなんで、この曲にありがちな絶対的な高揚感は無いですが、この音響はあまりに衝撃でした。この衝撃度を考慮し、SACDでは初。気絶級。◎!

BOXでノイマンの全集を買っちまった後で、もう聴く気がしねえww

どうしよう。6番とか7番とか、4chで残って無いのでしょうか。。。絶対に買いますよ。

ノリントン/SWR交響楽団 L2006

新譜……ですかね。ですね。例のピリオド奏法と昔の配置。

コレもいいです!

ピリオド奏法が完全に功を奏しているのはやはり4楽章!

スーーッと心を奪うように流れゆく素直な旋律。感情。じわじわと精神に浸食してくるような、いやらしい音楽はここにはありません。これが初演当時の、マーラー生前当時の音だとすると、現在のアダージェットは、ずいぶんと堕落している。この素直な、あまりに美しい音楽は、新鮮な驚きに満ちている。ヴィブラートあるなしひとつで、ここまで変わるのだろうか。

他の楽章もたいへん音の組み立て方がスッキリとしていて、演奏によって混乱の極みになるような3楽章、5楽章などもとても見通しが良い。もともとのスコアが実は良かったという事なのだろう。実に眼からウロコの大発見であった。

また、4番と同じく、けっこうテンポが速く、69分です。ワルターの5番は速すぎですが、むかしはこんな感じだったのだろうか。

またノリントンでもっとも感銘をうけたのが3楽章の扱い方。私は5番でもこの3楽章がもっとも苦手で、マーラーのなかでも最高に苦手な音楽のひとつなんです。音楽があまりに交錯してナニをやってるのか分からないし、ワルツとスケルツォとソナタ形式を融合させた、異様に複雑な構造と、その楽想の落差も戸惑います。

マーラーが、5番を3楽章から作曲したらしいです。つまり、第2部とされた第3楽章が、5番の中心線でというより、大きな芯柱で、1・2楽章と4・5楽章、つまり第1部と第3部は、それの両翼に配置される構造物だった、というのが、この独立されたノリントンの演奏からなんとなく分かりました。3楽章の意味が分かったのです。

平面的に、紙上で上から第1部、2部、3部と続いているのではなく、立体的に、第3部を中心として、1部と2部が両脇に積まれている。箱が5つ並んでいて、真ん中がいちばん大きいというイメージというか。

そういう構成的な理解が深まったのは、とっても良かったです。

マーラーベスト変わりました。

12/24

吉松隆の新作雅楽(邦楽)作品集を聴く。

ついでに、これまで音になっている邦楽作品集をすべて聴いてみる。

双魚譜(1986)

もゆらの五ツ(1990)

なばりの三ツ(1992)

鳥夢舞(1997)

夢あわせ夢たがえ(1998)

すばるの七ツ(1999)

それへ、今回の

星夢の舞(一具)(2002)

星幻譜(2006)

風夢の舞(2006)

が新譜として加わる。(未録音のものも多数あります)

というのも、吉松の解説によると、邦楽とのつきあい自体は長いのだが(若い時は三味線と琵琶でロックバンド!を組んでいたそうな!)以前は、やはりどこか伝統的な響きの中での、新しい響きというものを模索していたのだが、さいきんは、ぜんぜん関係なく自由に、単に西洋楽器とは異なる響きの中での追求というようなニュアンスに変わってきて、そう開き直る(!)と、これまで想いもよらなかったことが自在にできるようになった、というので、聴き比べてみました。

聴き比べるも何も、邦楽で思いっきりブギウギとかやってんだもんなあ!!(笑)

しかもですねー、これがまた上手いんですよ、作曲が(笑)

雅楽で西洋旋律をやったり、それでアンサンブルを組んだりすると、異様に音が歪んだりして大変なんですが(ギャグとしてその歪みを活かす場合もありますが)まじめに作曲すると、非常に難しい。邦楽アンサンブルで、チェロやクラリネットなどと組んだり、あるいは、邦楽の伝統に則った現代音楽になったりするのは、そのせいかと。吉松もそういう方向だったのだが、星夢の舞において、完全に、自在に、邦楽ポップとも云える素晴らしい境地を切り開いている様は、感動した。

楽しいうえに、感動する。こんな音楽がクラシック(これってクラシックなのか?)で、ありうるとはなあー。水野修孝のジャズオーケストラともちがって、なんというか、カッコイイよりもやはりむしろ、楽しい、ステキな、そういう形容詞がよく似合っています。

吉松隆ってやっぱりタダモノではないよ!

12/19

吹奏楽の邦人作品集をいつくか機会があったので聴いてみました。ベテラン、若手とり混ざっております。

まずはベテランから。

奏楽堂の響き 吹奏楽による奏楽堂ゆかりの作曲家たち

福田滋/リベラウィンドシンフォニー

矢代秋夫:ファンファーレ

芥川也寸志:東京ユニバーシアードマーチ

芥川也寸志:交響曲第1番より第4楽章「アレグロモルト」(編曲:福田滋)

黛敏郎:交響詩「立山」 〜テーマとセレクション〜(編曲:辰野勝康)

団伊玖磨:吹奏楽のための奏鳴曲より 第1楽章(編曲:時松敏康)

別宮貞雄:組曲「映像の記憶」

真鍋理一郎:3つのマーチ “X” “Y” “Z”(新作初演)

伊福部昭:吹奏楽のためのロンドインブーレスク

芥川也寸志:赤穂浪士のテーマ(編曲:福田滋)

残念ながら編曲ものにはあまり原曲を凌駕するような魅力を感じられなかったが、やはりこのオリジナル作品の安定感というか、堂々たる風格というか、たいしたものだった。

芥川のマーチは私は3種類めだが、ユニバーシアードは、その中ではもっとも活き活きとして良い音楽だった。別宮の組曲はぜひオーケストラで聴いてみたい珠玉の作品。そして真鍋の新作3連マーチは、ベテランの味わいここにありといった、なんとも燻銀の音楽で、しかも純粋なる演奏会用マーチでもある。独特の和声と旋律法に支配された 未知 葬送 再生 と名付けられた3作は、いわゆるマーチ部とトリオを含むABAマーチとは一線を画し、重厚なる存在感を示している。もちろん演奏も良い。

伊福部のロンドインブーレスクは、演奏人数の少ない原典版ということで、伊福部先生も、最後まで、新版を薦めていたようだったが、奏楽堂のホールの大きさの関係で、その編成では望ましい音響が得られない、という企画者の意図を汲み、最後に原典版での演奏許可を出したとのこと。

とはいえ、残念ながらなんともスカスカの音響は、イマイチ物足りなさ、不完全燃焼感を与え得るものだった。

次は若手。たくさんあるので、まず主だった作曲者のみ。

酒井格 八木澤教司 広瀬勇人 そして清水大輔。

まあ他にも保科洋とか中堅(ベテラン)もいるのだが、1曲しか無かったりするので割愛しまして、なんというかーそのー、ついに年下の作曲家の作品集を聴くようになったのだなー、と。まあ全員ではありませんが。

酒井格はこんな田舎のアマ吹奏楽団でも取り上げていたので、かなりの人気なのでしょう。「大仏!? 鹿!? ダイブツとシカ!? なにそれwww」 が我輩の第一声でしたが(笑)

「鹿のフン〜♪」とかいう曲かと思ったが(コミカルな、という意味です)、なんかふつうの曲だった。他の曲集も、えらい褒められている(?)わりには、ぜんぶふつうだった。

広瀬勇人はかのヴァンデルローストの、日本人の唯一のお弟子らしい。なんか欧州系の亜流だった。

清水大輔は若干2006現在で26歳の俊英で、非常に魅力的な旋律線と構成をもっている。天才といってもいい。しかし、いかんせん、吹奏楽の申し子ならヌ、スイソーガクしか知らない子になってしまっている。このどこまでもモッサリとした響きは聴くに耐えない。

もったいねえ。

そんなわけで、私がオッと思ったのは、1975年生まれの八木澤。若干年下である。こちらは清水の先輩格だが、オーケストラ、室内楽、手広く作曲できる実力があり、特に金管の扱いが上手い。スコーンと素直に響くのは聴いていて非常に心地よい。また構成も、ドラマティックに盛り上がる段などはいかにも私好みで嬉しかった。これからも期待したい。今後はもっと協奏曲や交響曲などを通して吹奏楽の地位を上げていってほしい。なんでもかんでもコンクールに使えるように時間とか配分しても、意味がないし進歩もない。まあ、そういう注文がくれば、のハナシですが………。

あー、1マンくらいかけて期待して作品集を買いあさったのに、アタリが無さ過ぎたので、デメイの新作(?)を聴く。

エクストリーム メイク=オーヴァーとクレツマー クラシックス。直訳するとなんなの、超改造ww と、後者は固有名詞なのかな??

なんでもいいや。

エクストリームはソプラノサックスのたおやかなメロディーから始まり、デメイ独特の金管の響きや、民族的な曲想が入れ代わるもの。デメイの特徴はなんといっても、オスティナートと単旋律と対位法の皆無ということで、なんだか伊福部昭みたいだ(笑)

クレツマーはアンコールピースのような、ジャズっぽい楽しい音楽のメドレーなのだが、さすがにM8みてーなドポピュラー音楽とは一線を画しているのが嬉しい。ヴァイルやショスタコーヴィチみたいな隠し味が聴いている。

なんにせよ、編曲家として修行したデメイの吹奏楽オーケストレーションは、やはりウィンドオケと同じくらい金管バンドが盛んな欧州の事情を鑑み、金管偏重のところがあるにしても、非常に優れている。デビュー作の指輪物語から優れているのだから。響きの多彩さの問題です、私が云いたいのは。だってそんなのオーケストラにかなうわけないんだから(笑)もっと気合入れてくれないと〜(笑)

少なくとも我輩はもうモッサリスイソーガクはカネ払ってまで聴きたくないのです。

12/13

マーラー7番2種

レヴィ/アトランタ響

ギーレン/オーストリア放送響 L1980

テラークによるレヴィのシリーズは6番を3月に聴いて、いまようやくいっしょに買った7番を聴いたですが、まあおんなじ感想というか。1楽章と5楽章はすばらしく音響構成が考慮されていたが、中間楽章は録音レベルが悪いのか、おんなじ音量というか、まあフォルテの箇所は別にして、室内楽的なのだからそんなわけないんですよね。そういうの気にしないというか、むしろ聴こえないとか云い出しかねないのがアメリカ人w

のぺっとしつつ、さわやかで、薄っぺら。たぶんこの人のマーラーはぜんぶそんな感じなのでしょう。7番では面白いマーラーの仕掛けをよくとらえて鳴らしてるんですが、もう他の曲は聴かなくていいや。こんなんで大地や9番をやられたら暴れかねない。★4つ。この指揮者の手法はマーラーとかではなく、表面上の美しさが似合う小曲(佳品)に向いていると思います。

ギーレンは昔のライヴ録音だがこれが期待に違わずすばらしい! 実はギーレンはライヴの人だったという真実!(オーストリア放送響は昔のヴィーン放送響。たしか)

特に7番は得意中の得意の曲に思えるのだが、まずリズムが良く全体にスムースに聴ける。その前提の上に、マーラーの仕掛けを乗っけると、面白さが倍増する。さらにライヴでノリが良い。音質をのぞけば、最良の演奏のひとつでしょう!

たとえば1楽章では付点音符の休符をものすごく微妙に長めに取り真ん中の音をやや強調することによって、例えば7番を支配する タンタタ タンタタ というリズムも、 タンタタ タンタタ と、アタマに音形法による微妙なアクセントが来るより(というよりむしろ、アタマに自然に若干のアクセントがつきつつ、真ん中をやや強調し、最後も強めにする)、倒れるような、前に前に行く推進力が生まれる。そうすると生き生きとして、音楽が沈滞せず、全楽器が基本的にそのリズムを刻む1楽章は、つまり、そうでなくては音楽にならない。分かっているのもさることながら、オケに徹底させる技量。そういうのは奏者は意外とわからず、全体を把握する指揮者の仕事。

1楽章以外でも、そういうふうに動く旋律に伴奏(あるいは打楽器まで!)も合わせることによって統一感が生まれる。さしものマーラーといえどもそこまでは楽譜には書いてない。指揮者が文字通り 「合わせ」 なくてはならない。そうなってない7番は本当に鈍臭い、怪獣が腹痛を起こしてのたうっているような印象になるが、その鬼のようなアクセント表現を全曲全パート全フレーズに徹底させると、とたんに軽やかな音楽になるから不思議。7番はリズムが命と思う所以である。

そのようにして統一されたアンサンブルによりはじめて、ソロとかの微妙な歌のニュアンスが活かされたり、エキセントリックな表現が活きたりする。もちろん中期マーラー得意の対旋律も、勝手なバランスで互いに演奏しあってもチグハグになるだけ。タテの線が合えば良いというだけではない。アンサンブルの妙こそ7番の真髄であろうかと。

ギーレンの演奏が決定盤というわけではないが、少なくとも、ノリが良いとか音楽が生き生きしているとか、とかく感情的に語られがちな要素も、じつは論理的な演奏法、指揮法に基づいているのだという好例として貴重な模範的演奏でしょう。

全体的に良いのだが、特にやはり1・5楽章がすばらしい! ★5つ。音質よければ☆です。

と、思いましたが、やはり5楽章があまりに凄いので☆に!

この騒音と静寂の格差! その意図するところの面白さ! なにより興奮と理性! すべてギーレンの手の内になっているすごさ!

そしてなにより打楽器の巧さ! ティンパニがここぞというときに大連打するが、指揮棒の絶妙なタメにも完全にあわせてきて、音楽を邪魔せず、むしろスパイスとして機能しているし、アンサンブルとして完成している! ティンパニって意外と興奮すると回りの音が耳にはいらず(もともと1人だが)1人で阿修羅のようになるから、これは凄いです!

その他、ドラにバスドラに、燃える! 終演後の熱狂的な拍手とブラヴォーもうなずける。7番好きは必聴!

5楽章続けて4回も聴いちゃったよ。2・4楽章が7番の白眉という意見が多いのだろうが、とんでもない。5楽章だね。(きっと)

12/6

マーラー3番 2種

シューリヒト/SWR響 コバケン/名古屋フィルL2002 による、それぞれマーラーの3番を聴きました。

シューリヒトは意外にマーラーも振っていて、2番は(私は1種類しかないが)海賊も含めると3種もあるようです。録音状況もあって必ずしも良いとは云えませんが、特徴は、ライヴでは特に感情的になる部分もあるが一貫して明確に鳴らしているということでしょうか。

だから昔のクリアー派とでもいうか。特に大規模ながら深い精神性や構造の無い2番3番あたりは、素直にマーラー流の楽しい旋律群が際立って、かなり良いできばえ。んーでも★は4つかなあ。

さて、うれしい誤算だったのがコバケン。2002ライヴなのだが、マーラーが乗り移ったのかどうかは知らんが(笑)これが相変わらずの燃焼なのだが、ひたすらバーニングしてたころよりもジックリ炭火のような円熟した遠赤外線攻撃に、すっかり魅了される。旋律の歌い方、たっぷりした間の取り方、それでいて、3楽章などもシューリヒトに通じる、ストレートでクリアーな響き。どうしたコバケン!

しかも特筆すべきは、名古屋フィルのがんばり。日本のオケでマーラーを聴くときの最大の難点がオケの技量。まず下手。なにが下手かというと、

1にアンサンブル

2に個人技量

3に持続力

ブルックナーもそうなのかもしれませんが、まず激しい部分でアンサンブルがグチャグチャ、そして特に金管のソロで音がぱふら〜、最後にみんなでコーダにヘロヘロ。

ふざけんなと云いたい。

しかしマーラーの演出した遠近感は録音では聴くのに限界があるので、実演は有難いのではありますが。

そんな中で、奇跡のようなライヴをたまーに聴かせてくれると、やはり日本人として、グッときますね!

内容としては、日本の合奏らしい、アッサリして欧米の演奏に比べたら物足りないものですが、それにはそれの良さがあって、旋律が重視され、深い表現内容よりも夢見ごこちな気分が面白い3番なんかは、向いている曲かと。

私が特に気に入っている日本オケマーラーでは、

朝比奈隆/大フィルの6番 L1979 朝比奈隆/大フィルの8番 L1972 ベルティーニ/都響の8番 L2004 ベルティーニ/都響の9番 L2004 ベルティーニ/都響の10番(全集) L2003

がありますが、その中に入るほどの逸品だと思います。多少の瑕疵はもちろんあります。音がへな〜とか(笑) でも大々健闘で★5つ マーラーベスト 変えました。

それにしても名古フィルえらいッ!

12/3

ノリントン/SWR交響楽団 によるマーラーチクルス 第1弾 第2弾

マーラー:第1交響曲 第4交響曲

いわゆるノンビブラート奏法による、古典派やロマン派の演奏のノリントン。ついにシュトラウスやマーラーにまでその奏法を用いてきた。といっても、ビブラート奏法が戦後から発達したというのであれば、それも特におかしくはないのでしょう。

しかし、私は打楽器ニストという点もあってか、どうしても無意識に打に耳が行きがちで、次がブラバン出身のためか、管に耳が行きがちです。

そんなわけで、ぶっちゃけビブラートがかかっているのか、かかっていないのか、違いがよく分かりまへん(笑)

弦の音が、すごくスマートというか、スッキリと聴こえるのが、ノンビブラートということなのでしょうか? 弦楽器をやってる人はやっぱり分かるのかなあ。両翼配置と真正面コントラバスは、新鮮な音響になっていると思います。

なので、特にノンビブラートだからどうした、という事はまったく云えません。純粋にマーラーの演奏として、聴いてみました。

1番は花の章入りのバージョンなんですが、版としては、別に交響詩版ではないようです。だから、イマイチ、ノリントンが云うほど統一感はないです。

旧2楽章の花の章自体も、そんなに優れた音楽というわけではなく、なんか室内楽の失敗作みたいなもので、5楽章制の意義はあるのですが、それは交響詩版ゆえの統一感(微妙に細部がちがいます。)であって、現行の1番にそのまま花の章をつっこんでも、むしろ変なのは、自明。それよりも、他の部分でのノリントンの工夫を聴くほうが面白い。

なにより、爽やかという表現よりは、マーラーらしからぬ素直さに驚いた。鳴るところは鳴り、冴えるところは冴え、苦悩の微塵も無い音響表現、絶妙な打楽器のクレッシェンド、なんという健康系なマーラーでしょう。

といっても、アメリカの指揮者にありがちな、マッチョでアグレッシヴで 「ブラじゃないよぉぉ!!」 なキンニクニクニク健康系ではなく、いかにもヨーロッパ的なカフェーの似合う文学青年的爽やかさがつきまとうんだなあ(笑)

ラッパにミスもありましたが、総じて、面白い演奏になってます。★4つ。

そして4番ですが、これがノリントンの研究により、他にありがちな演奏より、かなりテンポが速いです。特に2楽章が、レントラーではなく完全にスケルツォになっている。「マーラーを演奏することで大切なのは、退屈させないことだ」 というのはなかなか思い切った宣言だと思うが、結局4楽章に終着点をもってきている時点で、なんだかなーとは思うのだか、それはそれで、そのように組み立てて成功させている面白さがある。

それはそれで凄いかも。またマーラーの処方したニクイ表現、小芸を隙間無く掬っているのも凄い。1楽章はスケールが小さく、サッササッサと進む印象。2楽章はより速い。2楽章と4楽章がほとんど変わらない時間配分。ソロヴァイオリンにからむ対旋律のホルンは聴こえた印象が無い。驚くべきは、レントラーを意識していないので、速いのだがただ速いのではなく躍動感が凄い。ノリントンの4番でもっとも聴くべきはこの躍動感で、非常に能動的に音楽が空間を削ってゆく。それが面白い。3楽章は時間的には19分と最大だが、けして重くなく、この交響曲規模としては拡大された緩徐楽章として意識されている。私のように3楽章を疑似フィナーレとしてとらえ、4楽章は別個の音楽という意味ではなく、あくまで、4楽章から構築された全体としての3楽章で、長いが、力のベクトルがここに集約していない。

とはいうものの、それでは4楽章にベクトルが来ているかというと、この終楽章にそんなものが来られるはずもなく、これはこれで、やけに明るい能天気な歌い方のソプラノのお陰で、いきなりポカーンと世界がちがってしまっている。そういうふうに意識的にとらえている。

なので、この演奏はピョコピョコ飛び跳ねるほど元気なのだが、そのまま落ち着かずに、アララと飛んで行ってしまった感がある。

私は非常に変わった演奏だと思うのだが、他に聴いた方はどのような印象を持たれただろうか。演奏自体はうまいし表現として面白いので★5つ。

11/24

ジュリーによる2種類の大地の歌。

ひとつはベルリンフィル。ひとつはヴィーンフィル。1人でこの両方の大地を残しているのは、私の知る限り、ジュリーニのみだろう。歌手は、両方とも同じで、ファスベンダー(メゾソプラノ)、アライサ(テノール)である。

BPOは1984年のスタジオ録音で、VPOはその3年後、1987年のライヴ。

大地の歌は、私は好きな音楽だが、そうたくさん聴いているわけではない。というのも、そもそも鳴りづらい出来なため、演奏技術的にも難しい曲なのだが、むしろ、演奏表現として、この大地の歌は、マーラーの他のナンバーより、はるかに難しいと思っている。実演では尚更で、5番だの、6番だの、はては9番だのより、ずっとずっと鳴らすのが難しい上、聴かせることも難しい。つまり、もう指揮やオケで、これは聴きたいと想うCDがなかなか無い。

技術的なことはとりあえず抜きにして、その理由は色々あるのだが、まず歌曲なのか交響曲なのか、指揮者のしっかりとした指標が無くば、いかにも綺麗なだけの中途半端な音楽に終わりかねない。

私は結論から云うと、管弦楽版(ピアノ伴奏版もあります。)はまぎれもなく交響曲であり、たとえ歌唱を管弦楽がおおってしまうような場面でも、無理にオケを抑えたり歌をがならせたりする必要はないと思っている。8番でついにマーラーは歌唱と器楽の完全融合を果たしたわけだが、そのさらに上の境地にある音楽なのだから、これは声と器楽が同等に扱われている、まぎれもなく「交響曲」なのだという想いだ。

(ちなみにピアノ伴奏版は、歌の比重が非常に大きくなっている分、歌曲のほうに重点が置かれていると思います。)

次に、音楽の頂点をどこに持って行くかが、非常に難しい。同じ嘆息のフィナーレでも、9番とは明らかに性格を異にするこの大地の6楽章。まるで、3番の6楽章のようでもあるし、8番の第2部の性格もあるように聴こえる。それはただ長いだけというのみではなく、6楽章においてこそ、大地の究極の歌と器楽の融合が果たされているからだと思う。ゆえに、本来ならば、6楽章にこそ力点が置かれるのだが、音楽そのものが、そのような力学的な頂点を築くような構成ではない。これでは、普通の指揮者では3楽章や4楽章でついついハデにやってしまう。しかしそれも無理からぬことであり、特に柴田南雄が指摘するように西洋的な力学ベクトルのアプローチでは、そうなってしまうようだ。

最後に、大地の歌の全体としての表現方法のちがいだが、私が30種類ほど聴いた限りでは、感情移入派、音響重視派、純交響曲的表現派、歌曲派、ただのヘタ、勘違い、などに分かれる。

個人的な見解だが、感情派ではワルター、テンシュテット等。音響派はカラヤン、ベルティーニ等。交響曲派はクレンペラー、ケーゲル等。あと有象無象。

さてジュリーニであるが、やはり正統的な純交響曲的表現派として、クレンペラーなどに匹敵する出来ばえだと思った。ただし、だいぶんに音響派にも属している。

しかも、この指揮にはすさまじい深さがある。懐の深さというべきか。テンポ観はたっぷりととられ、音響的にもオケが無敵の2つなので充分に余裕がある。歌唱も申し分無く、録音ではBPO、ライヴならではの高揚感ではVPOに軍配が上がるが、どちらも申し分無い。

それでいて、マーラーの指揮にありがちな、感情に没入することは無く、あくまで、淡々としているのも憎い。それでいて(笑)なんともいえぬ情感というか、薫りたつ気品というか、香気がある。こんな大地は初めて聴いた。特に1楽章、5楽章、そして6楽章は深い。深すぎる。

ジュリーニって凄い人だったんですね。知らなくてごめんなさい。

どちらも★5つ。大地ベスト変えました。

11/15

ストラヴィンスキーを4種類ほど聴きました。

マルケーヴィチ/フィルハーモニア管 春の祭典(1959年録音)

アンセルメ/スイスロマンド管 きつね(仏語版と英語版)

クーベリック/バイエルン放送響 L1971 春の祭典 3楽章の交響曲

ギーレン/SWR響 3楽章の交響曲 交響曲ハ調 詩編交響曲

上野真Pf ペトリューシュカからの3楽章

マルケーヴィチとアンセルメのやつは往年の盤の高級復刻、クレンペラーの復活と同じMYTHOS盤です。1枚で3700円!!

同じハルサイにはテスタメントの名盤があるので、なんともでしたが、きつねの歌唱部分が非常にふくよかで、良かったです。フランス語と英語が一度に聴ける面白さもある。サロソンのロシア語版というのもありますが、フランス語がやはり最もニュアンス的にも良いかなあ。★5つ。

ストラヴィンスキーは、クーベリックの珍しいレパートリーなのではないでしょうか。演奏は、まさに(こんなところでも)フルトヴェングラーを彷彿とさせる、すさまじい熱演ハルサイ。彼のマーラーや、我が祖国を知っている方は、そのまんまハルサイだと思ってくださってけっこうです。ただし! 録音が悪すぎる。が、それでも★5つ。録音が良かったら☆になります。

3楽章の交響曲も、たいして面白い曲ではないのだが、意外な指揮者が振っている。それこそ、フルトヴェングラーとか。やはりその指揮に似ていた。この作品は新古典主義のなかでもいっぷう変わった作風で、原始主義の手法がやや甦っている部分もある。そこが強烈に再現され、協奏的な部分はあまり目立たず、凄まじく鮮烈な、珍しいタイプの演奏なのだが、これも録音サイアク。冒頭など歪んでいるし、かすれている。それでも★5つ。それほどの印象。

ギーレンはおそらく正規では初めてのストラヴィンスキー。そしてヘンシュラーでも、ストラヴィンスキーは珍しいと思われる。海賊のハルサイとハ調交響曲は素晴らしい解釈とさすがのキレと集中力で、これも良い録音でのそのような演奏を期待したが、これが期待外れ。ジャケット写真そのものの、好好爺と化したギーレンなど、円熟さが出る前のプーレーズのような、なんとも入れ歯を入れ忘れたようなフニャフニャさ。テンポは遅くとられ、じっくりと鳴らされているのだが、肝心のキレが無くては、新古典主義のストラヴィンスキーは面白くもなんともない。ただの駄曲。とはいえ、さすがの読みと演奏力で★4つは余裕。

しかしこのアルバムの真価は、3曲めの詩編まで待たなくてはならなかった!!

手法的には前2曲と同じなのだが、曲の内容が完全に手法と一致したのが詩編なのだと思った。この重々しさ、重々しいのに動きがあり、巨大なものが音もなく動くような、異様な迫力になっている。キレは無いが、歌唱がまた迫力があり、切れの無さがその重々しさをうまく助けていて、嫌さを感じない。第3楽章になるとノリも出てきて、遅いテンポながら一気に聴かせる。★5つ。詩編ベスト変えました。

地元出身のピアニストにして京都市立芸大の先生である上野真が2枚めのアルバムを出した。1枚めのリストは買ってないのだが(笑)セカンドはドビュッシー:12の練習曲集 バルトーク:3つの練習曲そしてストラヴィンスキー:ペトリューシュカからの3楽章他だったので買った。

ペトリューシュカのピアノソロ自体が鬼のような難しさだが、それを管弦楽のパートまでピアノでしててまうとなると(しかも1人で!!)ちょっとやそっとでは弾けない。コンクールの課題曲にはなっても、CDに入れる人はあまりいないように思う。

上野のピアノは技巧に頼りつつも、あまり速くしないでオーケストラスコアの指示も参考にし、非常に情感と色彩感のある、オーケストラを彷彿とさせる良い演奏でした。★5つ。

11/5

テンシュテットの新盤を聴きました。といっても海賊ですが。正規のロンドンフィルのもの(マーラーの1番やブル4)は買ってあるのだが、どうも恐ろしくて聴く気になれません(笑)

テンシュテット/シカゴ響 L1970年代

ブラッヒャー:管弦楽のための協奏的音楽

テンシュテット/ロンドンフィル L1990

ベートーヴェン:第5交響曲

テンシュテット/ニューヨークフィル/トラーゼPf L1985

ブラッヒャー:パガニーニの主題による主題と変奏曲

プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第3番

シューマン:第3交響曲「ライン」

とりあえずブラッヒャーって誰?? というわけで検索したけどろくな情報が無い。1903−1975の現代作家さんらしい。ケーゲルが彼のことをお気に入りで、作品集が何枚かあるらしいです。あと石井真木が師事したことがあるとか。へー。

作風はモロ新古典主義で、わたしゃヒンデミットの親戚かと思いましたよ。

コンチェルトムジークは、テンシュテットは2種類めなんで、彼もけっこう気に入っていた作曲家だったのでしょう。テンシュテットは意外と現代作家と縁があって面白い。作品番号が10なので初期の作品らしいですが、まあ音楽としてはイマイチかな。書法が硬いだけで面白くない。

パガニーニの主題による主題と変奏曲はブラッヒャーの代表作のようです。これもなあ。手堅い変奏が魅力なんだけど、どうにも私は苦手。ワタシハネ。ラフマニノフの超名曲があるしね。テンシュテットの演奏は良いです。録音も良いし。

ベートーヴェンは他レーベルで出ていたものと同じもののようだが、相変わらずのグランドシンフォニーと化した運命にお客も熱狂の嵐。1楽章が終わったら、1人だけ堪えきれずに拍手してるのも微笑ましい(笑) パチパチパチ………あれオレだけ?w

テンシュテットはこれも意外にもプロコフィエフが大得意。彼のプロコフィエフは音質を除けば、まったくハズレがありません。素晴らしい濃密な構成と、現代的で暴力的な不協和音とが火花を散らし、素晴らしい時間を与えてくれます。ピアノ協奏曲はソリストもすさまじい熱気でガンガンピアノを叩きまくるのだが、テンシュテットはそれを上手にサポートして行くだけではなく、いっしょになって熱気の固まりとなり、しかし、寸分の狂いもなく合わせてゆき、さらに引っ張り、1楽章が終わっただけで拍手が凄く、全曲が終わったらこれも嵐のような拍手。ライヴ演奏ならではの一発勝負のような集中力だが、綿密な粘着リハーサルを重ねに重ねての結果なのだから、面白い。

シューマンは私はあんまり聴かない作曲家だが、交響曲では1番と3番が明るくて躁、2番と4番が暗くて鬱、という対比が全集では面白い。テンシュテットは正規録音で3番があるが、それも良い演奏。このアメリカでのライヴも、シューマンの5楽章における物語のような濃密な構成とシューマンらしい硬質な歌が、素敵にプレンドされて、それにテンシュテットのホットな人間味のようなものが加わり、かつての大巨匠時代の超ロマン派的な豪快な演奏とも、昨今の復古主義的なロマン派ともちがう、なんとも云えぬ味わいが最高でした。

11/4

アメリカの大金持ちが、アホみたいに高額な機械を自前でそろえて、往年のLPをCD−Rに海賊復刻するシリーズがありまして、色々ランクがあるのですが、いちばん高いやつで2枚組7400円というタマゲタ盤です。MYTHOS盤といいます。

クレンペラーの復活を買っちゃったー!(笑)

クレンペラー/フィルハーモニア管

マーラー:第2交響曲「復活」

Jシュトラウス:ヴィーン気質 コウモリ序曲 皇帝演舞曲

ヴァイル:小さな三文オペラ

クレンペラー:メリーワルツ

正直な感想ですが、音源リールテープからの復刻ではなく、日本のオタケンレコードみたいに、状態の良いレコードからの再生音を機械に入れてプレスしたもので、いわゆるレコードのプチプチ音等も入ってます。だから、音質が良いというのは、間ちがいで、そりゃCDのほうがクリアーな音です。

しかし、とはいえ、この 「アナログ再生音に限りなく近づいた」 という音は、やっぱり凄いですね。私はLPなんて、子どものころ、アンセルメの真夏の夜の夢を学校の宿題で買って聴いたのが唯一でして、記憶はほとんど無いですが、こりゃ、往年のレコードファンが、CDの音なんて薄っぺらくて聴いてられねーというのも分かります。まったくその通り。

まあCDを超えたSACDも出てきたことですし。あまりそういう意味のないことを云っていてもしょうがないのですが。

それにCDでも同曲にはART盤がありますので、それも素晴らしく最高の音質を誇っているのですが、それに匹敵するということで、復活はそれほど感動はなかったです。いや、1・2楽章とか、凄く音楽のホリが深くて良かったですが。レコードの裏面の関係か5楽章が途中でブッタ切れてるのがなんとも(笑)

問題はシュトラウスで、これは私は東芝の特典ボックス盤と、グランドマスター盤しか持ってなかったのですが、特典ボックス盤は普通のCDだし、グランドマスターはクリアーにはなったが深みゼロの最悪リマスタなんです。

それでMYTHOS盤よ!

この瑞々しさと音楽の大きさ、深さは本当にビッックリしました。コウモリ序曲がこんなグランドオーヴァーチュアだったなんて!!(笑)

クレンペラーの凄さは、レコードじゃないとやはり味わえないんでしょうか。3文オペラ組曲も、なぜか高音だけがヒステリックに響いていた通常CD音源とは根本からモノが異なり、凄く表情があって、深み(余韻、空間の絶妙な響きといっても良い)があって、ギターの微妙なニュアンスも木管の表情も最高です。

しかしなぜか、クレンペラーの自作だけは、残り1分くらいで、途中で切れて終わってる(笑)

LPの時代からそうだったのでしょうか?

11/3

最近ここの更新頻度が落ちてますが、CDを聴く時間が単純に捕れなくなったのと、ここに書くまでもない盤を聴く機会が増えてきていることに要因がありますスミマセン

まずは音楽ではないのですが、先日の武満徹室内楽全集の特典CDで、武満徹・講演とシンポジウム「音楽の可能性について」 というものを聴きました。さいしょは小難しいお話だったのですが、後になるほどにフレンドリーな雑談みたいになってきて、いちばん可笑しかったのは、武満が 「ぼくのCDなんて最高売れても2万枚とかなのだが、ユーミンは1日で260万枚売る(笑) でもそんなのにいちいち拗ねててもしょうがないから」 というようなことを云ったこと。

まあ、ねえ(笑)

シャンドスレーベルの、ネーメ ヤルヴィによるストラヴィンスキー作品集を聴きました。

ネーメ ヤルヴィ/スイスロマンド管他

ストラヴィンスキー:

交響曲変ホ調

ヴァイオリン協奏曲

詩編交響曲

ナイチンゲールの歌

3楽章の交響曲

ピアノとオーケストラのためのカプリッチョ

ピアノと管楽のための協奏曲

ペトリューシュカ

ミューズを率いるアポロ

サーカスポルカ

春の祭典

カンティクム サクルム

レクィレム カンティクルス

バッハの“高き天より我は来たらん”によるコラール変奏曲

交響曲ハ調

エディプス王

うーん、なんという素晴らしいラインナップ!! 火の鳥が無いのが慧眼と云うほかは無い。しかし、せっかく変ホ調の交響曲(第1交響曲)まであるのなら、管楽器のための交響曲を入れて交響曲全集にするとか、協奏曲も3つまであるのだから、あと3つのバーゼル協奏曲とダンバートン・オークス協奏曲、ピアノとオーケストラのためのムーヴメンツを入れて協奏曲全集にするとか、せめてピアノだけでも3つそろえるとか、あったのに。アポロをカットすれば、できなくはないが、そんなこと云ってもしょうがないですからねえ(笑)

全体的には、ヤルヴィらしく、新古典主義の曲も、ある種のニュアンスを持って、ロシア的フレーズ(?)をもって有機的に処理している。そういうのは、たいていの演奏だと、新古典主義の場合は、聴きづらくなるのだが、ヤルヴィはなってないのがさすがだった。

例えばヴァイオリン協奏曲にこのような歌(カント)が隠されているとは今までついぞ気づかなかったし、12音の領域に達しているレクィレム

カンティクルスがここまで生々しく響くとは、ちょっと驚き。まして詩編などは。ハ調のシンフォニーも、ザッハリヒに演奏しても面白みがあるのだが、チャイコフスキーか何かの延長のようにやられて、ここまで聴けるとは。素晴らしい。

ハルサイとペトの素晴らしさも云うまでもないが、サーカスポルカなどの小曲もニクイ。3楽章のシンフォニーによる暴力的な表現と協奏的な表現の強烈な対比。エディプス王の声楽も、ホントは無表情にやるべく指示が出ているのだが、まるでカルミナような表情のつけ方が 「こんな箇所にこんな歌あったっけ?w」 という感じ。

ナイチンゲールも、各場面の描きわけが見事。しかし全曲のほうを聴いたことがない人は、ちょっと全体の統一感が分からないかも。

まとまった作品集としては、稀有の出来ばえだと思います。お薦めです。

10/16

哘崎孝宏による、伊福部昭ギター作品集2

哘崎孝宏/大宮洋美 guit

交響譚詩(ギターデュオ版 編曲:哘崎孝宏)

サンタ マリア

ギターのためのトッカータ

箜篌歌

ファンタジア(幻哥)

サンタ マリア(チェンバロギターによる)

デュオウエダに続き、ギター作品集。そんなディープなイフクベニストではない人にとって、なんでまたギターなんだと思われるかもしれないが、コレが微妙に曲目がちがって面白い。なにより、デュオウエダ盤と、哘崎盤それぞれ交響譚詩のギターデュオバージョンが納められているが、それぞれ上田英治編曲と哘崎孝宏編曲との違いがあり、コレのちがいがまたマニアックなまでに絶妙にちがっていて比較が楽しい。

音符のひとつひとつまでをさらおうとしても、楽譜が無いので意味がないので、聴いた感じの違いを述べると、ウエダ盤のピッチカートのような爪弾くギター音に比べて、哘崎は音の余韻を多くとり、まったく25絃箏版に近づいている面白さがある。微妙にセカンドギターを含めて編曲にも違いがある。1楽章後半の、オケではティンパニがマレットの柄でティンパニのフチを叩く特殊奏法のところでは、ウエダは1人が鋭く弦を1本弾き、哘崎は2人かあるいは数本の弦を弾いている。

もちろん演奏はどちらも、ヘタなオケより遙かに音楽のエッセンスを弾き(引き)出しており、素晴らしい。

サンタマリアは眠狂四郎よりとられたもの。チェンバロやリュートで独奏されるのならとギターでもやったようだが、まずまずニヒルさとメランコリックさが出ている。

ギターのためのトッカータはこちらもふくよかな音色で、良い演奏。音色が通常と異なるのだが理由は後記。

箜篌歌は、私はどうにも聴き続けられない。とにかく、長い。同一の音形が少しずつ変化して現れるのだが、音色的に単一になり、演奏は至難。上田英治がこれを作品集に採用しなかったのは、慧眼だと思った。

ファンタジアは元はバロックリュートのためのもの。これもあまり得意な音楽ではない。幻哥とは25絃箏版の同曲の題名。ギター版ではなく、その25絃箏版の楽譜を使用しているらしい。

ちなみに、トッカータと箜篌歌は、伊福部先生がじっさいに作曲に使用したギターを使用しての、こだわりの演奏だそうです。

チェンバロギターというものがあるということすら初めて知った。音色はまったくチェンバロと同じで、これは面白かった。

ギターの世界もなかなか奥深いものである。

10/5

セヴラックという作曲家がいる。オケ聴きの私は、主に現在ではピアノと歌曲の作品でしか聴かれない彼はまるで無名だった。フランスの作曲家で、ドビュッシーの10歳下、ラヴェルの3歳上。ズバリ印象派の範疇に入ると云っても良いのだろうが、早くにパリを離れ、故郷の南フランスで静かに作品を書き続けた。

その作風は、田舎風味のドビュッシー+ラヴェル+サティといったものだが、それは聴いたことのない方への指針であって、聴いてみれば、セヴラックは見事にセヴラックなのがうれしい。

このたび、日本セヴラック協会の顧問でもある舘野泉先生の推薦により、舘野泉/セヴラック作品集を買いました。

舘野泉Pf

大地の歌−7部からなる農事詩

ラングドック地方にて

水の精と不謹慎な牧神

日向で水浴びをする女たち

セルダーニャ−5つの絵画的習作

休暇の日々から 第1集

休暇の日々から 第2集

ポンパドゥール夫人へのスタンス

組曲が多いのだが、中で気に入ったのは、大地の歌、ランドロック、水の精、セルダーニャ、だろうか。みな、オーケストレーションを施して管弦楽で聴いてみたい欲求に駆られるほどの色彩感があり、さすがドビュッシーの同時代人と唸るものがある。

大地の歌はマーラーのものとはまたうって変わって(当たり前だが)生活感と太陽光にあふれた、瑞々しい響きが魅力の習作で、若い時の作品。ドイツロマン派のようなゴテゴテした和音は無く、単旋律のように旋律が流れる中、ポツンポツンと素敵な和音が装飾的につく。その単純さがまた、素敵な土の匂いがするとドビュッシーをして云わしめたものなのだろうか。

ラングドックは大地の歌に続く作品で5曲からなるが、内容はさらに充実している。30分ほどのけっこう大きな組曲。故郷の風景をピアノでスケッチしたもので、日常風景の様々な音が音楽としてピアノによって再現される。

水の精と不謹慎な牧神などとは、いかにもドビュッシー的なタイトルだが、内容はラヴェルの水の戯れにも通じる、地中海風味のほんわかしてキラキラした、味の濃いのに後味スッキリという、不思議な魅力がある。もちろんオリーブオイルの香りは欠かせない。官能的ではあるが、健康的でもある。日向のほうはより水のパシャパシャ感が出ていて、陽光の下で素っ裸で遊び回る少女たちのイメージが出ている。

セルダーニャはより情景描写に磨きがかかり、その中にも素敵な歌が存分に盛り込まれていて、私はいちばん好きです。

舘野のピアノは余計な色はつけずにあくまで音楽のもつ魅力のみを抽出したような純粋な音色で、なんとも云えぬ後を引く聴後感があり、満足できる。作品集は2枚組で長いので一気に聴くと疲れるが、ひと作品ごとに聴くのにはちょうど良いヴォリュームかと思った。

メチャクチャ地味ながら、じわりと心にしみこんでくる音楽。そういうシブイ味わいのくせに基本的に明るく長閑な曲調が好きな方は、必聴の作曲家でしょう。

9/28

大阪音楽大学創立90周年記念演奏会の模様

2005年ライヴ 木村吉宏/大阪音楽大学吹奏楽団 大栗裕の世界

大阪のわらべうたによる狂詩曲(編曲:木村吉宏)

アイヌ民謡による吹奏楽と語り手・ソプラノのための音楽物語「ピカタカムイとオキクルミ」

吹奏楽のための小狂詩曲

組曲「雲水讃」(編曲:木村吉宏)

吹奏楽のための「大阪俗謡による幻想曲」

吹奏楽のためのバーレスク

大栗作品集の最新作。初CD化の作品もあり、充実した内容だと思う。1曲ずつ聴き進めたい。

わらべうたはナクソスの大栗作品集において初披露された管弦楽曲で、あの下野の、リズムに何のキレも無いドヘタな指揮で、なんとも音楽としていいのか悪いのか云いようが無かったものだが、とりあえず曲としては面白かった。そして吹奏楽編曲。残念ながら、これがイマイチ、中間部あたりの和音進行がいかにも ブラスの響き で、ウンザリ。ブラスなんだから、当たり前なんですけど(笑)

大栗の好きな作曲家は、バルトークでもドヴォルザークでもなく、モーツァルトとヨハンシュトラウス2世だったというと、「えー?」 と思われる方もいるにちがいない。私も意外だった。しかしそう云われると、神話とか、俗謡とか、赤い陣羽織とか、盟友・朝比奈の指揮がなんともザッハリヒで新古典的。前はそれが物足りなく思っていたが、そうではなく、それが本質だったいうことですね。大栗の音楽は謡がありつつ、書法は簡潔明瞭。そこをどう料理するかなのだが、下野の怪獣がのたうつような神話や俗謡は、少なくとも音楽の持ち味を完全に殺している。

そんなわけで、指揮としては、木村のほうがまだぜんぜんマシだと思いました。

さて、CDでは初録音のはずの ピカタカムイとオキクルミ だが、私はずーーっと10年以上も ピタカムイ だと思ってました。思い込みって凄い(笑)

以前、大栗の作品表を網羅したたいへんに良いサイトがあったのだが、管理人多忙のため閉鎖された。そこで私も初めて知ったのだが、関西学院大学等のマンドリンオーケストラの顧問をしていた関係で、実は大栗の作品に占めるマンドリン曲というのが、非常に多い。というか、おそらくもっとも多い。数だけで云えば、大栗はマンドリンの作曲家といっても良いくらいだと思う。種々のジャンルに渡り100曲以上も残っているとあるが、その中で1/3ほどはマンドリン曲ではあるまいか。

代表的なものには、マンドリンのためのシンフォニエッタシリーズ、各種組曲シリーズだけで、20〜30分もの大曲が10曲以上ほどもあるし、朗読や独唱を含んだマンドリンのための音楽物語シリーズも少なくとも10曲以上はある。小曲も含めればもっとある。もちろん、どれもほとんど音源にはなっていない。

CD解説にあるとおり、その音楽物語のシリーズで唯一、改訂の後吹奏楽になったものが、この「ピカタカムイとオキクルミ」である。元は童話なため、ナレーションがいかにも児童文学っぽく、音楽もそれへ合わせてたいへん分かりやすくシンプルに出来ているが、けして手抜きというわけではない。ソプラノはヴォカリーズで、風の音を声で表している。ウィンドマシーンとかを安易に使わないのが創意工夫だろう。

曲は、ピーターと狼にも似て、ナレーションと音楽とが交互に現れるもの。これは良い作品で、シンプルな構成と豊かなテーマ群という、大栗の特徴もよく現れており、大栗作品のなかでも随一の出来ばえ。

(木村さん、どうせなら、ごんぎつねとかを編曲してくださいな:笑)

小狂詩曲は、私は大栗の吹奏楽小曲の中では最も好きな作品。これぞ大栗の真価が最高に発揮されている。シンプルな構成、かつ重厚なオーケストレーション、多様な主題とその発展と、飽きさせない。作曲者の意図通り、コンクール課題曲の器を超えた、超課題曲。素晴らしい。演奏もまた、熱気があり、盛り上がりも充分で、良い。

組曲「雲水讃」は、元は管弦楽曲であるが、解説によると当初3楽章制だったものを、後に2楽章制に改訂され、その決定版を元に吹奏楽編曲したが、第2部の冒頭に管楽器では表現困難な箇所がありカットしたとのこと。曲調は小山清茂の組曲「能面」に似ている。レント部はあくまで重厚で、アレグロは軽妙という大栗の良さがよく出ている。管楽器では表現困難な箇所 というのは、ピチカートとか弦楽フーガとかかもしれない。そういうのをクラリネットでカクカクやってもちっとも面白くないし、バカみたいですので、カットもやむなしというか、それこそ再想像のうちに入るでしょう。

俗謡はたいへん良い出来ではあるが、やはりオケ版のほうが断然良い。

最後は再び課題曲のバーレスクだが、これは大阪市音楽団の作品集のものより、リズム処理が断然キレており、アンコールということもあってよく盛り上がっていた。

大栗好きは特に小狂詩曲とピカタカムイがお薦めで、雲水讃も珍しくて良いと思います。

9/20

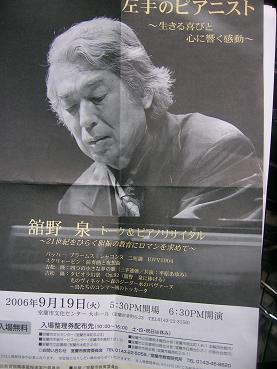

実家に「不屈のピアニスト」「左手のピアニスト」「奇跡のピアニスト」舘野泉さんがやって参りました。

地元教育委員会主催、北海道教職員厚生会の教育活動奨励事業ということで、チケット代無料のトーク&コンサートでした。

舘野泉/平原あゆみ

バッハ/ブラームス編曲:シャコンヌ ニ短調

BWV1004

スクリャービン:左手のための前奏曲と夜想曲 Op.9

吉松隆:四つの小さな夢の歌(連弾:平原あゆみ)

・5月の夢の歌

・8月の歪んだワルツ

・11月の夢の歌

・子守歌

吉松隆:タピオラ幻景 Op.92

1.光のヴィネット

2.森のジーグ

3.水のパヴァーヌ

4.鳥たちのコンマ

5.風のトッカータ

アンコール/ショーロホフ:左手の為の第3組曲より「アリア」

舘野は、私が本来オケ聴きということもあり、格別に注目しているピアニストというわけでもなかったが、実は、1997年に伊福部昭のピアノとオーケストラのための協奏風交響曲の蘇演のソリストを務めており、札幌でも実演で聴いたし、CDも持っていたし、TVのドキュメントも録画していた。

時が流れ、メディアで脳溢血から奇跡の復活を遂げた左手のピアニストとして紹介され、私は 「はてどこかで聞いた名前……」 と思ったら舘野さんだった。あんなに颯爽と伊福部を弾いておられたのに、脳溢血で一時は再起不能を覚悟するほどだったとは……!

それで吉松隆に委嘱した左手のための作品がCDで出たので、早速購入。うーんこれがよい。演奏会でもあったタピオラ幻景なのだが……とても左手の演奏とは思えぬ。なにせ吉松が自分で弾いたら両手じゃないととても無理とか云ってる次第で(笑)

さいしょはトークで、脳溢血の際のこと、武蔵野音大の第1期生ではないかという舘野先生のご両親のピアノ教室のこと、さらに93歳のお母さんが、私の地元で子ども時代をすごしたこと(そのご縁でのコンサート)等がQ&A形式で行われました。

さ、演奏です。

バッハの高名なシャコンヌを、ブラームスがピアノに直したものは、なぜか左手のための作品。しかし、聴いてみるとこれが、無駄な音の一切を排した、音楽の核のみを取り出したような、切り詰められた世界がすばらしい。バッハもすごいがやはりブラームスは只者ではない。舘野の演奏はその中にも、人情味のようなものがあるからうれしい。

スクリャービンの初期の作品は、猛練習で右手をおかしくしたスクリャービンが、演奏会用に自作したものだそうで、特にノクターンがモダンで素敵な音楽でした。

吉松の四つの小さな夢の歌は連弾ですが、舘野用なので3手連弾。相方は舘野唯一の内弟子であるという平原あゆみ。舘野が、美智子皇后陛下と連弾する機会があったさい、「もういちどいっしょに弾いてみたい、ただし、私の両手パートはもう少し簡単な作品で(笑)」 というご依頼での新作だそうです。吉松のプレイアデス舞曲集や、シンフォニーにも登場する旋律が愛らしい佳品でした。

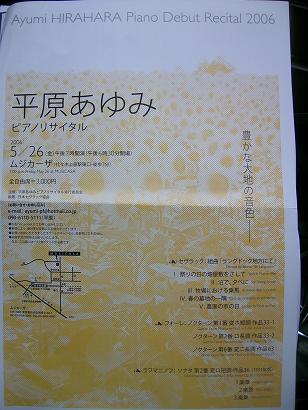

平原は鹿児島出身の新進気鋭のピアニストで、桐朋学園を卒業後、舘野が審査委員長を務めたコンクールで優勝し、同時に舘野がその音楽を非常に高く評価し、ピアニスト人生でおそらく最後にして唯一のお弟子さんという方で、(ピアノの先生ではなくプロ演奏家の)ピアニストというと私が実際にお会いした方では、私は凛とした細いイメージがあるのですが、ご出身地の関係か(笑)非常にチャーミングで、おおらかなヒューマニティなオーラにあふれた、南方的な親近感のある雰囲気の方でした。いつかソロのコンサートで演奏を聴いてみたいと思わせるお嬢さんでした。こちらに履歴とお写真があります。

さてメインのタピオラ幻景ですが、これが非常な難曲だとは吉松のHP等で見てはいましたが、実演で聴いてさらに納得。音の跳躍がちょっとスゴイ。ミスタッチもありましたが、さすがに献呈者、堂々とした恰幅ある、かつ舘野がじっさいに優しく語りかけるようなニュアンスが最高でした。シベリウスに心酔する吉松が目指す独特のリリカルかつ澄んで冷たい世界を確実につむいでおりました。帰りのロビーではCDやエッセイが飛ぶように売れてました。あの演奏を聴いた後では、まあ仕方ないでしょうな!(笑)

さて、日本セヴラック協会というのがある。セヴラックってダレ? という方は、ぷ〜れんどんさんのサイトによるこちらのページをご参照。作曲家だが、日本ではまあ超マイナーでしょう。メインはピアノ小品と歌曲ということで、私は当然知らない人。舘野は昔からセヴラックに傾倒する1人として、協会まで立ち上げて啓蒙に努力している。舘野のセヴラック作品集がワーナーより出ているということ(会場でも売っていたかも)で、買ってみたいと思っている。聴いたら雑記に感想を載せます。

会場にデカデカと掲げられていた題目。なんでこんなに達筆なのかは不明(笑) 折り曲げちゃいましたがチラシ。

公演終了後、楽屋訪問。舘野先生、平原さんと。たいへん穏やかなお人柄の舘野先生が印象的でした。

公演終了後、楽屋訪問。舘野先生、平原さんと。たいへん穏やかなお人柄の舘野先生が印象的でした。

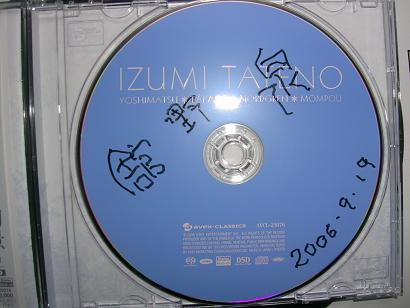

先生に頂いた署名。CDは既に所有していたもの。ここまで右手が復活なされていることに驚嘆。

先生に頂いた署名。CDは既に所有していたもの。ここまで右手が復活なされていることに驚嘆。

公権力とコネクションを駆使し、懇親会にもぐりこむ。ここでもご丁寧に対応してくださる。最後はみんなこんな感じで3ショット撮影大会に(笑) ちなみに私は車だったのでこれでも飲んでません。先生は上機嫌に酔ってます(笑)

実は病気の前は、舘野先生は十八番がハチャトゥリアンのピアノ協奏曲だったそうで、ハチャマニアの我輩は、それはそれは聴いてみたかったとヤキモキいたしました。また、これはまだ吉松先生のサイトにもチラッとしか載っていなかったように記憶してますが、吉松隆の左手の為のピアノ協奏曲が新作で構想中だそうです。実現したら、素晴らしいですね!!

今年の5月に行われた平原さんのデビューソロコンサート。セヴラックの組曲が出物。トリはラフマニノフ。

今年の5月に行われた平原さんのデビューソロコンサート。セヴラックの組曲が出物。トリはラフマニノフ。

世にピアニストは実は掃いて捨てるほどいるのだが、世界的に活躍するなど雲の上のまた上のそのまた上の宇宙的存在。やはりソロで演奏会を開けるだけでも凄いことなのである。セヴラックという武器をその第一人者から直伝されるというのも、やはり凄いことだと思う。平原さん、頑張ってくださいね!

9/15

ストラヴィンスキー3種

曲数では遥かに所有数の多いストラヴィンスキーですが、意外やディスク数ではショスタコのほうが多かった。というかショスタコのほうがガサばる。1曲1枚とかの多いショスタコだが、ストラヴィンスキーは、下手したら10曲等も入っているので。

アバド/マーラー室内管弦楽団/ブラッヒャーVn

ヴァイオリン協奏曲 L2003

レヴィ/フレミッシュ放送管弦楽団(SACD)

火の鳥(1911)

交響詩「ナイチンゲールの歌」

ルイス/ムジークファブリック&RIAS室内合唱団他(SACD)

結婚

ミサ

カンタータ

アバドはベルクのVn協と併録でしたが、そっちがメインで、最高のベルクだった。艶かしいというより、艶っぽいというか、どこかコケティッシュな面もあった。冒頭の意外に開放的な響きに 「武満じゃん」 と思い、すぐに 「逆だよ」 と1人突っ込み状態(笑)

ストラヴィンスキーのVn協は新古典主義の代表作のひとつだが、録音はそんなには無い。そもそも新古典主義自体が少ないが、中でも無い方だと思う。地味なつくりで、演奏によっては面白みに欠けるからだろうか。しかしアバドは本来の解釈から変えてきて、アポロ的な明るさを前面に立て、まるで普通の古典派の曲のように仕立てている。それが面白い、新しい響きにつながっている。

とはいえ、ストラヴィンスキーの新古典主義は、そのような古典的な響きを模しただけで、中に間ちがいなく現代がひそんでいるので、まともに古典的に解釈したら歪が生じ、どこかおかしなものになるはずなのだが、アバドはならない。さすがだと思う。それはやはりアバドの古典的な指揮の中に、現代がひそんでいるからだろう。★5つ。

レヴィのものは火の鳥もナイチンゲールもテンポが遅めで、どちらかというとじっくりと響きを追求した純音楽的な解釈に聴こえた。SACDの特性をよく考えた指揮だと思う。ただ惜しむらくは、火の鳥という曲が、そういう解釈に耐えられるだけの構成力を有していないので、なんとも間の空いた音楽になってしまった。○4つ。

ナイチンゲールは、交響詩として編曲されているだけに、元よりどちらかというと劇的なストーリー性よりも純音楽的な響きを追求してあるので、そういう解釈に耐えられる。ただし、曲をよく知らないとすさまじく長い音楽に感じるかもしれない。静寂の中の緊張感、忍び寄る死の恐怖。そういったものの中にある、皮肉の効いた面白さ。バルトークに通じる世界があるが、ストラヴィンスキーのほうが辛辣ではなく、より遅効性の毒がある。そんなものを感じられるかもしれない深遠な解釈。○5つ。ナイチンゲールベスト変えました。

ルイスの結婚等の盤もSACDで、ハルサイのような大管弦楽よりもむしろ、こういう室内楽的な音楽のほうがSACDの真価が発揮されるかもしれない。SACDのすごさは、音が良いとかを通り越して、ホールで聴く音がそのまま部屋に響くということ。この結婚は凄い! また演奏もすこぶる良い。ブーレーズやアンチェルのような、いくら現代的でもバレー音楽というものを忘れない演奏も素晴らしいが、ここまで純粋に響きを追求されると参りましたと云いたくなる。やはりテンポが遅めで、各フレーズ、各楽器、各声部が組んずほぐれつと絡み合う様が、生々しく眼前に迫る。その迫力。結婚ベスト変えました。○5つ。

ミサも合唱の伴奏が管楽合奏ということで、ドライかつシビアな音造りになっている曲なのだが、クールかつクリアな録音でこそ、押せ白さが浮かび上がると思った。これを普通に指揮されても、なんかぼんやりとした音楽になってしまうのだなあ。カンタータも同じです。○5つ。

9/10

札幌のアマチュア打楽器アンサンブルグループ クーデバゲット coup de baguett の地方公演サマーコンサートツアーが地元でありましたので、行ってきました。

クーバゲの演奏会は、札幌では教育文化会館が満席になる盛況ぶりなのですが、さすかに田舎ではまだ知名度ゼロ。特に高校や吹奏楽連盟、教育委員会とかでも何にも宣伝しなかったらしく、勿体ないはなしで、500席ほどの市民会館で30人ほどのお客でした。

うーん、まあ、宣伝は重要なので、今後の課題ということで。

しかしあの素晴らしい演奏をほとんど独り占めできたような感覚で、良かったです。王様気分というか(笑)

演奏:クーデバゲット/山本晶子ソロ

ベック:打楽器アンサンブルのための序曲

パヴァッサー:木の彫刻〜4マリンバのための

仙波清彦:オレカマ

ハチャトゥリアン:ガイーヌより 剣の舞−バラの乙女たち−レスギンカ(菅原淳編曲)

武満徹:雨の樹

山本晶子:プリズム

田中利光:仮面

私はふだんオケ聴きなので、あまり打楽器アンサンブルにはくわしくないのだが、ベックはなんか定番の音色っぽい響き。後輩の打楽器専攻卒に聴くと、ベックはみんなあんな感じ、だそうで。そうなのか。

パヴァッサーのマリンバの曲は、3台バージョンとか4台バージョンとか自由に体裁がきくらしい。マリンバの特徴を良く出した良い曲だと思いました。またそれが会場でうまくブレンドされ、奏者たちもこのステージは響きが良いと云ってましたが、当市市民会館はキタラと設計者が同じで、しかも去年あたりから、最高に木が馴染んでMAX響きが良い状態にあるのです! PMFでやってきた、かのヴィーンフィルの奏者たちにも 「ワンダフル!」 「来年もここで演奏したいからぜひ呼んでくれ!」 と褒められたほどの音響なんですよー〜! ガラガラの会場にいたみなさん、そんな素晴らしい響きでクーバゲの演奏を聴けて、ラッキーでした!

ハチャトゥリアンは読売日響首席奏者・菅原淳さんの編曲による打楽器アンサンブルバージョン。基本を守りつつなかなか意表をついた編曲になっていて、曲を知っている人こそ面白いと思います。

そして武満の雨の樹ですが、大江健三郎は大嫌いですが(笑)この曲は好きです。まさかナマで聴けるとは思ってもいなかった。これは楽譜に指定があり、ステージ上の照明も演奏効果のひとつとして重要なのです。CDではけして分からない、演奏会ならではの印象でした。まあ演奏は、すごい、アマでよくやった、というところ。何せ異様に難しい曲ですので。非常に良かったです。

ここでゲストの打楽器奏者山本さんが登場。山本さん作曲のスネアドラムのアンサンブル曲が、ソロから始まり、一同に合流して(楽器を持って走る!)みなでマーチングというか、ポーズを決めたり隣の太鼓を叩いたりするパフォーマンス入りの、短いですがなかなか面白い曲でした。しかし始めて聴くので、終わりが分からず、拍手のタイミングを逃してしまった。

現代曲っていつ終わるか分からないので、拍手のタイミングは難しいです。

最後は仮面という曲なのだが、これは上記の後輩も知っている曲だったので、打楽器界では高名らしいが、私は名前も聴いたことも無かった(笑)

3人のバック奏者の前でマリンバの怒濤のソロ、そして5人の和太鼓奏者がいるが、鬼やキツネの仮面と装束をつけて客席から出たりしてパフォーマンスも繰り広げる。そして山本さんのマリンバソロは巫女さんの装束で、まあ、ようするにコスプレ演奏なのだが(笑) 音楽もハデで迫力があり、なかなか演劇の舞台みたいな雰囲気もあり、面白いシアターピースでした。和太鼓のオスティナートが呪術的な要素をふんだんに押し出し、マリンバソロをもり立てておりました。

アンコールは山本さんの ♪川の流れのよう〜に〜という美空ひばりの曲w と、クーバゲメンバーによるボディパーカッションの演奏が行われました。

その巫女さんの山本さんと写真を撮りたかったのですが、すぐ着替えてしまったので、残念ながら元の姿に(笑)

山本さん有り難うございます。

山本さん有り難うございます。

クーバゲは来年の3月にはいよいよキタラ小ホールで定期をするそうなので、楽しみです。着実にメジャーになっていってると思います。

さて、そのソロでゲストだった東京で活躍されている打楽器奏者山本晶子さんのCDが売ってたので、買ってきました。選曲もなかなか良い。

マリンバ&パーカッション:山本晶子

石井真木:サーティーンドラムス

サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン

バッハ:無伴奏チェロ組曲第1番よりプレリュード 及び 第6番よりガボット

セジョルネ:ナンシー

ジョリヴェ:打楽器と管弦楽のための協奏曲(ピアノ伴奏版)

ホルスト:ジュピター(組曲「惑星」より/杉浦邦弘編曲)

アンダーソン:フィドル−ファドル

山本晶子:息吹

アメイジング・グレイス:杉浦邦弘編曲

マルキーナ:エスパーニャ・カーニ(中村彩子/真貝裕司編曲)

サーティーンドラムスは吉原すみれのCD以来。山本は吉原に師事したことがあるらしいので、楽譜を借りたのでしょうか。(山本さんによるとサーティーンドラムスは出版さているそうです。)

吉原の異様な緊張感とはまた別に、リラックスというか、もっとライトな感じの演奏に聴こえました。

サラサーテはヴァイオリンパートをそのままマリンバで弾いているのでしょうかね。まあふつう。

バッハもおそらくそうなのでしょうが、なんかチェロがマリンバになるだけで、ぜんぜんちがう曲のようで非常に面白かった。低音で、ボロンボロンいう様は、なんか不思議です。

ジョリヴェの協奏曲は、ピアノ伴奏版は始めて聴きました。この前、オケ版をアンサンブル金沢で聴いたばっかりでしたが。のだめファンのみなさん、ピアノ伴奏版ですよ!(笑) オケ版とちがって打楽器の響きがストレートで、これまたかなり異なる印象。お薦めです。

ホルストは編曲の仕方がお見事な1曲。山本さんの作曲した息吹は、なかなか面白い現代曲として仕上がっている。マルキーナの小ピースはなんといっても日本カスタネット協会大会長の真貝先生編曲によるカスタネットパートがイカス! 燃えるカスタネット。ぜんぜん練習してないや自分(笑)

CDは個人製作のようで、聴いてみたい方は、山本晶子さんのブログより直接注文してください。

PS

偶然聴きにきていた高校の後輩たちとその後飲みに行きました。打楽器ってやっぱりいいなー。

9/8

ショスタコーヴィチ3種類

キリがないのでショスタコもだいぶん新譜は買わなくなってきましたが、テンシュテットとコンドラシンの未発表音源とあれば聴かざるをえまい。(オマケでキタエンコ)

キタエンコ/ケルン−ギュルツェニヒ管弦楽団 4番

コンドラシン/シュターツカペレドレスデン 4番

テンシュテット/ミュンヘンフィル 5番

キタエンコはSACDなので、音質がいいのは当たり前なのでそれは考慮しないこととした。それにつけても大味な指揮。7番とかガワの大きなナンバー、あるいは2番あたりの鳴り物ナンバーは向いているかもしれないが、4番という、ガワはでかいがその実室内楽的な特徴のある初期の超大作に、キタエンコの手法は空回り。テンポをゆっくりめでじっくり鳴らし、それをSACDならではの高音質がカバーして、ソロも際立ち悪くはないと思いきや、今度は逆に全体的な視野に欠けせっかくの楽想の多彩さが失せ果て、まるでのっぺりとした面白くもなんともない演奏になっている。○3つ。

4番は超巨大室内楽という、よくわかんないアプローチの非常にしづらい構築物だというのを再認識した。

さ、そこでコンドラシンである。

初演者コンドラシンの熱気というか集中力というか、時代も立場も違うとしても異様なほどで、4番に対するアプローチがすご過ぎる。「いのち削ってるんだよ」 という血走った想いが充分に伝わってくる。ラジオ放送用の1963年の録音は悪いがモスクワフィルの全集よりかは、はるかに良い。東ドイツの伝統あるドレスデン歌劇場管弦楽団の古風な音色よりこのような凶暴で強靭な音を引き出す手腕に改めて驚嘆する。これに比べるとキタエンコは温すぎる。生ぬるいショスタコーヴィチは何が面白いのか。

圧巻は1楽章で、弦楽フーガの恐るべき集中力と合奏力は楽器から火が出ていると思わせるほど! 他にも全体的に弦楽器のレベルが高く、金管はときどき緊張に耐えかねてガタガタっとなることもあるが木管は総じて良く、打楽器は控えめだがコツをはずしていない。最高究極の演奏のひとつ。

録音がさらに良ければ☆だが、まあ★5つで。

期せずして、純ドイツ的なオケによるショスタコを続けて聴いた。ただしこちらは指揮者も超ドイツテンシュテット。フルヴェンとはまたちがった鬼気せまる(皮肉にもナチにも通ずる)狂気じみたゲルマン魂にあふれたような演奏をする晩年ともちがって、いかにも端整で丹念な内容。

とはいえ独特の味付けの萌芽は見られ、その絶妙な境目が面白い。弦楽重視で、管楽器は控えめに扱われ、けっしてしゃしゃり出ないのもドイツ流。もちろん、出る時は出るが、ボカーンというものではない。打楽器は自己主張はするが、大真面目なかんじ。いかにもドイツ人の太鼓だww

爆発系を期待すると大きく裏切られるだろうが、これはまたちがう面白さにあふれている。テンシュテットのスタジオ録音は無味乾燥なハズレが多いが、これはアタリ。1975年の録音だが、海賊の、1985年フィラデルフィア管のライヴと聴き比べるとさらにその差が面白い。★5つ。

しかし4番5番と続けて聴くと、いかにショスタコが前衛のさらに先端を行き、5番がいかに妥協したかが伺えよう。とはいえ、やろうったって普通はそうは行かないのが常で、硬軟自在に使いこなせるというのもスゴイ話だと思う。たいていは、再創造への挑戦の機会 と 自分の信念を曲げさせる強要 との区別がつかずに勝手に自滅してゆく。

ショスタコーヴィチは本当にスゴイ芸術家で表現者だと思う。

8/25

アンサンブル・タケミツによる室内楽全集を含むタケミツのCDを聴き続けました。

オールソップ/ボーンマス交響楽団(ナクソス)

精霊の庭

ソリチュード・ソノール

3つの映画音楽

夢の時

鳥は星形の庭に降りる

まずはナクソスによる「真にユニヴァーサルなサウンド」とやらの、まあいわゆる外人指揮/外国オケの武満ではなくタケミツ。いまさらそんなの珍しくも無いのだが、まさか暑苦しいタケミツが「真にユニヴァーサルなサウンド」とは思わなかった。日本のオケによるベートーヴェンが「お茶漬けさらさらサウンド」でいただけないというのが通るのであれば、こんな「ステーキサウンド」のタケミツなど聴きたくは無い。タケミツのオーケストラ作品を聴くにあたって、札響の実演に何度も接しているせいもあるだろうが、1に透明感、2に叙情と儚さ、3にアンサンブル、4に山水のイメージ、5にようやくしっかりした和音とか何だとか。曲ではなく演奏に関していえば私はシベリウスに近い感覚があるのだが。

とはいえ、これはベルク・メシアンに極端に近づいた武満として聴けると思う。そもそも西洋人は武満を元からそのようにして脂っぽくして聴いているハズである。

吉松隆は後期武満の西洋的官能へのあからさまな憧憬を嫌い、初期武満の鋭い禁欲的な響きを愛して公言はばからないが、まあそれはベルク・メシアン路線が好きか、ヴェーベルン路線が好きかの違いで、好き好きではあるだろう。

この中ではもともと動きの多い鳥は星形〜が、より暑苦しく………もとい厚く鳴り渡っていて面白いといや面白かった。精霊の庭も結構好きな作品だが、ここまであからさまな日本庭園は、外国の施設などにあるちょっと勘違いした日本「風」庭園を思い起こさせて苦笑した。

やはりもっともそれっぽくうまく聴こえたのは弦楽合奏による3つの映画音楽か。これは映画というか劇伴という武満のもうひとつの重要な仕事の確認だが、どちらかというとそれこそユニヴァーサルな分野である映画音楽で、強みを発揮しているのだろう。

ソリチュードソノールは初めて聴いたらしい。らしいというのは武満は曲がありすぎて聴いたことあるんだか無いんだか分かんなくなるのだが、CDを持ってなかったのでたぶん聴いていないのだろう。かの涅槃交響曲に触発されたというが、黛が鐘の音響を駆使して広大な広がりを描いたなら、自分は鐘をモチーフに縮小された世界を描こうと思ったという、さすがの発想で見事な凝縮音響を作成している。もともとこの時期の武満はヴェーベルンの強い影響下にあったらしいので、ごもっともなハナシではあろうが。

夢の時は苦手な音楽で、何回聴いても何をやりたいのかようわからん。夢ゆえにとらえどころが無いとかかも。アボリジニの幻想的な夢だからして。。。

沼尻竜典/小泉和裕/東京都交響楽団他(フォンテック)

クロッシング

アーク(弧)

オリオンとプレアデス

クロッシングは大阪万博で使われた鋼鉄館の音楽だそうで、吉松隆(ばかりで恐縮だが。)の回想によると当時は「こんな音楽」で家が建つほどの謝礼をもらえたとかなんだとか。。。

その後現代音楽バブルがはじけてしまったわけだが、作曲家は食いづらくなったうえに有能な才能はすべてポップス界などに流れていってしまい、クラシック界はますます悲惨なことに………なっているのか?(笑)

録音はタワーレコードが復刻した、当時の使用音源しかなく、特殊マルチチャンネルをむりやり2chにしていたが面白かった。今回はなんとそれをステージ演奏したというわけ。

まあしかしコレをステージでやるというのもすごい企画だ。

ちなみにクロッシングの内部に潜む、「ヤ!」 とかいう声楽を含む室内楽ソロのみを取り出したのが スタンザI です。

アークは古いビクターの録音がずっとあるのみだったのだが、ようやく新盤で出た。スタジオ録音が望みだったがまあそれはしょうがない。武満最大規模の作品のひとつで、ぶっちゃけて云えばピアノ協奏曲ではあるのだが、アステリズムと同じく協奏というよりかは内部対立の構図のほうが目立つもの。またソロの出番はあまり多くはないので、協奏曲というよりソロピアノ付のオーケストラ曲ととらえても良いかもしれない。

2部構成だがそれぞれがさらに3部に分かれているので6種類の音楽を連続して聴ける。

第2部第1曲はかのテクスチュアズ。テクスチュアズには短いピアノソロがあるが、なんと1秒だか2秒で演奏するというようにと指定があるらしい(笑) そんなのお客さんには分からないから、初演のさい岩城はピアノの上にストップウォッチを置いてそれを証明したとのことだが、それもどうかと(笑)

クロッシングにも通じるのだが、時代の変遷なのか、録音技術の差なのか、かなりソフトな音質。かつてゼンエイバリバリの現代音楽の時代の現役現代音楽から、もう 「20年も30年も40年も前の懐かしい音楽」 になった証拠というべきか。アプローチの仕方は異なって当然で、本質を外さなければそれも鑑賞の対象になる。

かなりデッドな音色を意識して作曲されているはずだが、現在のすばらしい音響のホールではどうしてもふくよかな音色になってしまう。武満が響きに傾倒して行ったのはホールの音響向上も手伝ったのだろうか。

さらに、あふれんばかりの緊張感もかなり減退している。これは演奏や指揮技術の向上そして何より曲の普遍化の現れなのだろうから、難癖つけないで素直に聴いて楽しめばいいのかもしれない。

となれば、87年のオリオンはこの音響を意識して書かれているから、なんとも聴いていて心地よい。録音も3種類目で、30分の大曲としては録音は多い方になってきた。弦レク、ノヴェンバーがなんといっても武満の代表オケ作だろうが、オリオン(正確にはオリプレ?)も含まれてくるだろう。

アンサンブル・タケミツ

曲目はありすぎるんで割愛。

2枚組の5セット物という、前代未聞の武満室内楽連続演奏会の記録。しかし武満の作曲量は凄いというのを再確認。これをもって武満による室内楽の規範とするという気宇壮大な企画。曲数がありすぎるのでいちいち感想を書ききれないのでまとめてしまいますが、規範といっても参考程度で、作品の本質を残す、という意図だそうで、演奏者が作品に関して作曲者から口伝・直伝されたものが演奏そしてメモとして残っています。

やはり問題は出版に関してのことで、現行譜より旧譜のほうが演奏が難しいが作品本来の味があるからそうしたほうがいいとか、新譜は作曲者の許可を得たといって何某氏によって直されているから気をつけろとか、記譜されたテンポよりずっと遅く演奏するよう作曲家より指示があったとか(そのようにテンポを直さないんですねえ。再出版にはカネがかかるしな。)、あげくには特殊奏法をどのように演奏したらそれっぽく聴こえるかのアドヴァイスに、この演奏指示の意味が分らないから調律師から何から皆で考えて結論は 「武満さんの間ちがい」 と判明して(武満の想定した楽器が当時珍しく、会場にある楽器が違う種類だったというオチ。)その旨報告したら 「あ、そう」 と云われて、何度云っても意に介されなかったとかから、色々です。(結局初演は指示を無視してやったらしいです。) そのくせ、失礼ながらけっこう適当に記譜している部分もあるのでそのように弾いたら 「ちゃんと計算しろ、そこのテンポはこうだ」 と怒られたりとか(笑)

作曲家のアタマに鳴った音が現実にどのように演奏すればそんな音が鳴るか。作曲家と演奏家の試行錯誤。まさに現代の音楽ですね〜。感動。

各種の演奏は異様な緊張感に包まれており、ライヴの雑音があるが、これまでのものより価値は高い。しかし、A

Way Alone やエアーの最中にクシャミする人もどうかとは思うが(笑) ステージの緊張感がまるで伝わってねえ。

ピアノ作品集 ウッドワースPf

コロナ(ロンドンバージョン)

For Awey

ピアノディスタンス

遮られない休息I〜III

武満のピアノ作品は繊細を通り越してスピーカーで聴くとよく聴こえないぐらいなのだが、まあとりあえず聴いてみました。音量をかなり上げて、目の前で弾いてもらってるような雰囲気にすると、新鮮な発見もあります。

コロナはもともと図形楽譜による意味不明の偶発音楽ではあるが、このロンドンバージョンとやらはさらに凄かった。ほぼ内部奏法で、ジャラーン、ボボボボン…… あとテープ音、といったもので、それで20分間orz 音楽というよりいまそこにある音そのものといったものでした。

後の作品は、どうもやっぱり武満のピアノ曲は苦手でしたというのを再確認するに留まる(笑)

映画音楽

乱(全曲)

どですかでん(全曲)

これは乱組曲ではなくフルサントラです。太鼓や笛のみの音楽とかも含めた映画使用そのままの音なので、組曲を聴くときの参考にもなるでしょう。映画を観てどこのシーンにどんな音楽がついているのか確認して楽しむのもいいでしょうし、映画はたいていセリフやさらなる効果音で音楽が良く聴こえない部分もあるだろうから(伊福部の怪獣映画が最たるもの。)そのままをCDだけを聴いても音楽ファンは良いと思う。

乱はただしフルサントラと組曲&未使用テイクボーナス集の2枚組み。

どですかでんは喜劇を装ったけっこうダークな映画なようなのだが、音楽は底抜けに明るい。そのギャップがまたなんとも。

まだ残っているBOX物。

ノイマンのマーラー全集

ラズモフスキー弦楽四重奏団のショスタコ全集

ムラヴィンスキーのライヴ・リハーサル集

ヤルヴィのストラヴィンスキー作品集

ストラヴィンスキーの自作自演集

バラのCD

マーラー 50枚くらい

その他 30枚くらい

ありすぎる。。。 _| ̄|○illi

8/24

スクリベンダムの復刻した、スヴェトラーノフ/ソビエト国立響 ローマ3部作。

到る所で 「世紀の珍盤」 だの 「北極グマ血だるま大戦争」 だの(その本は我輩も読んだが)云われて、正直聴く前から食傷気味になっていたもの。当時はまだマニア盤でヤフオク等でも高かったのもある。

たしかに恐るべき暴力的な演奏で、イタリアのサワヤカで陽気でカンツォーネな情感ゼロ! まさにロシア重厚ブカブカローマ! ではあるが、特に管楽のロシア風の奏法が、下品という意見が目立つ。音をはずしたりするのを厭わず、思い切って吹ききるからだろうか。それともフォルテがフォルテシシシモ、ピアノでフォルテくらいの辺りをかまわない吹き散らすような吹き方と割れるような音量がそう云わしめるのだろうか。それがいいのに。

泉はやや管楽器がやかましい、という程度だったが、松、祭と進むうちに、どんどん弦楽器がひっこんで、特に金管が轟々と鳴り渡る。重低速で大好評(?)のアッピア街道の松は、私はそれほどでもなかった。確かに遅いし、旋律には妙な訛りがあって、なんか松の代わりに磔になったスパルタカスの軍勢でもいそうなドロドロした雰囲気。スヴェトラーノフクレッシェンドは待ってましたと云いたいもの。脳天ブチ切れ、さすがだ。

全曲を通して白眉、圧巻なのは祭の1楽章チルチェンセス。ローマ皇帝ネロの圧政と暴虐を示すファンファーレを、ここまでそのとおりに表現した例は皆無かもしれない。突き刺すように、そしてつぶれる寸前の荒々しい響き。さすがロシア皇帝、共産党総書記を生んだロシア。風土がそうさせるのか。

その後の生贄のキリスト教徒の恐怖、祈る生贄の周囲をウロウロする猛獣、興奮し沸き立つ観衆、食い殺される絶叫、最高の演奏。トランペットが音を外している? それがロシアクオリティ。

主顕祭はかなりの乱痴気騒ぎで、こここそ、ご陽気イタリアンな演奏がやはりそれっぽいのだろうが(2005年度PMFで聴いたサンティ/PMFオーケストラの底抜けに明るい演奏が最高だった!!)スヴェちゃんは真逆。まさにウオツカをがぶ飲みして唸りながら暴れまくるロシア人。

私なりにひと言で表現するなら 「正統ロシアのローマ3部作」 これだ。そんなものがあるのならば、の話だが、ここにある。

8/10

北海道教育大学函館校吹奏楽団のCDを買う。ただし、曲目に惹かれて。

田村文生

編曲作品集

C.ドビュッシー/海の微風春の再来(弦楽四重奏曲第4楽章)

Rシューマン/謝肉祭

J.S.バッハ/「バッハナール」プレリュード変ホ長調BWV552

F.リスト/バッハの主題による幻想曲とフーガ

ご覧のとおりオケ曲を吹奏楽に直すのではなく、ピアノ曲や弦楽四重奏を吹奏楽にしてある。

しかも、その編曲が面白い。イジリ過ぎなのでうまいかどうかはちょっと概念的に賛否あると思われるが、非常に面白い編曲になっていて、普通のオリジナル作品にすら聴こえる。たとえばバッハは打楽器がジャジーなリズムで即興的に入ったりし、まさに「バッハナール」(バッカナールのパロディ)の名のとおり、バッハの主題による幻想曲とでも云えるほどの編曲で、作曲の寸前レベルであり、非常に高度な創作精神がここにあって、好感が持てる。やはり、ただ管弦楽を吹奏楽に直しただけでは、私はここまでの興奮も面白さも無い。

もちろんただ直すだけでも良いのであって、個人的にそれなら原曲の管弦楽を聴いたほうがぜんぜんマシと思っているだけです。念のため。

こういう創造精神にあふれた名編曲が増えると、編曲作品そのものの概念も覆されて、吹奏楽界全体の意識の向上にもつながると思う。現在の吹奏楽界は非常に閉じられた一種独特の雰囲気があると思われるが(マンドリンよりマシかもしれないが) 「この原曲のピアノ曲を聴いてみたい」 と、もっと他のジャンルの曲を聴くきっかけにもなるかもしれないし、「あの弦楽四重奏がこんな面白くなっている」 と、逆に吹奏楽への興味の勃興にもなるかもしれない。少なくとも、ただ編成を変えただけでは、お互いにそんな感情は生まれ得ないのではないか。

8/2

新進気鋭の邦人作曲家専門レーベル「スリーシェルズ」の新譜が出た。団伊玖磨、芥川也寸志、黛敏郎の「3人の会」の代表作を同時演奏した記念すべきライヴである。奇しくも、この演奏会当日未明、伊福部昭が亡くなった。

本名徹次/東京シティフィル

団伊玖磨:管弦楽組曲「シルクロード」

芥川也寸志:エローラ交響曲

黛敏郎:饗宴

シルクロードは、吹奏楽版のCDはあるのだが、原曲であるオケ版はこれが初CD化という、嬉しいを通り越して呆れて笑ってしまう。いままで、どんな基準でCDが録音されてきたのだろうか。新人の作品をこぞって録音するのも良いが、やはり戦前や50、60年代の諸曲を復活させる事業も必要だろう。特に戦前の日本のクラシック界はナクソスでその一端が示されてはいるが、室内楽はカネがかからないからやりやすいのだろうが、管弦楽曲はまだまだ秘曲が眠っている。

さて、シルクロードは別に作者本人がシルクロードへ出向いて民謡を採取したとかそういうのではなく、作曲後に訪れているぐらいだから、まったくのイメージで作曲されたもの。つまりここにあるのは、団の想像の中の世界で、正確にはシルクロード風組曲とでもなるのだろう。4曲からなるが、もっと題名とは切り離して自由に聴き手が想像しても良いと思う。これを逆にシルクロードに凝り固まって聴くと、「どこが?」 と思う人もいるかもしれない。それはその人が既にTVとかでシルクロードの明確なイメージを持っているからだろう。そうではなく、異邦人でも聴く様なイメージで音楽絵巻を楽しむと良い。演奏はかなりレベルが高く、決定盤のひとつになると思う。★5つ。

団の管弦楽諸曲は、合唱入りのご当地曲も含めてもっともっと録音されなくてはならない!

芥川のエローラは、録音がある方で、私は5種類目だと思う。演奏時間そのものはたいして変わらないのだが、構造の把握に主眼を置き、かなりゆっくりとアレグロ部を演奏しているため、趣がこれまでの演奏とは異なる。特に自作自演のノリノリのモノと比べると、かなり安全運転で、それはそれで面白い効果があるだろう。

ただ残念ながら、このようなリズム処理が重要な音楽で安全運転の時には、よりリズムに気を配らなければ、とたんにモサモサした変な演奏になる。これはそうなる寸前といったところに聴こえた。各フレーズがじっくりと鳴っているので、聴き込めばより面白くはなるのだろうが。どうにもアレグロがモタモタしてダメだった。特に弦楽と打楽器のノリが悪い。ライヴだからそのように聴こえたのだろうか?★4つ。

黛の饗宴は、図書館で借りられるCDで聴いたことはあったが、所持したのは初めて。黛の音響へのこだわりは、涅槃交響曲ひとつとってみても徹底している。ここでも、バッカナールとはなっているが、イベールやサン=サーンスのそれと異なり、具体的イメージは喚起させえない。

黛特有の豪快なスィングも飛び出し、10分程の曲ながら、実に多彩な響きが蠢いている。次から次へと出現する有機的な響きの構図は聴いていて飽きない。ここではノリも戻り、打楽器もよく鳴っている様に聴こえる。涅槃やトーンプレロマス´55もそうなのだが、この時代の黛はたいへん面白い。なにかこう、ハッチャケている。そのふっきれた様なアッケラカンとしつつも強靱な意志で突き進んでくる音楽を聴いていると、ストレス解消になる。涅槃や曼陀羅ばかりではなく、こういう隠れた名曲をこそ、どんどん世に知らしめてほしいものだと思う。★5つ。

7/30

先日、PMF最後のキタラ演奏会、今年の目玉、ゲルギエフの演奏会に行っていました。

一昨年のゲルギエフのもようは、CD雑記2004年下期の7/30を参照。

ゲルギエフ/PMFオーケストラ/ダニエル マツカワFg

モーツァルト:ファゴット協奏曲

ストラヴィンスキー:ペトリューシュカ(1947)

チャイコフスキー:第5交響曲

いやー、やはりゲルギエフはいいなあ。今年もトランペットが激ウマだったし。チケットは早々に完売だったが、当日券もけっこう出てたですよ。いつも音響バランスを考えて2階席だが良い場所が入手できなかったので1階にしましたが、1階の席案内のおねえちゃんが2人とも若くて可愛かったし(笑) 正解だ!(爆)

今年は、一連の演奏会の初日(今日は芸術の森、8月はじめは大阪と東京で演奏会がある。それで学生たちは東京で解散。のはず。)ということもあってか、オケが一部ガタガタしていたが、それはさすがにしょうがないということで、それはちょっと抜きにして聴き進めたい。

ゲルギエフのモーツァルトは珍しいということだったが、いや、なかなか良かった。なにより18歳でこんな曲を書くモーツァルトがおかしいw

マツカワのソロは力強く、音が出にくいファゴットから多彩な感情を引き出していたが、オーケストラが絶妙にそれへからむのが良かった。しかし私も古典派を聴ける様になったとつくづく感心した。はじめて聴いた曲だったが、オケとソロの絶妙な旋律の掛け合いもよく分かった。明快な曲ふうだったしね。

ゲルギエフはさらにヘアーが薄くなったし、白髪が増えていた。今回はチビたエンピツは持っておらず素手。相変わらずプルプル震えていたが、震えるタイミングと震え方を近くで見て会得したぞ(笑) したからどうってこともないですが。

ペトリューシュカは、雑な合奏ととるか、ロシア原色バリバリととるかで評価の分かれる解釈だと思った。しかしそもそもゲルギーのストラヴィンスキー感が、彼もロシアの作曲家だというスタンスなので、後者であろう。トランペットとフルート、ダブルリード陣のソロが大安心だったが、打楽器とホルンがちょっとヤバかった。ピアノの学生(今回はピアノで1人合格者がいる。)も上手でしたよ。ハープの人もうまかったなあ。

謝肉祭に入ると指揮も冴えてオケもようやくあったまったかのように燃え燃えで、久しぶりの熱演のペトリューシュカを聴きましたね! まあストラヴィンスキー自体はクールなんで音楽も実はクールなのだが、3大バレーはこういう演奏もアリでしょう! ストラヴィンスキー独特の特殊奏法もゲルキーの指示でバッチリきまって、実に面白い音楽を堪能させていただきました。ストラヴィンスキーはやっぱりサイコー!!

そしてPMFにしては珍しい ド名曲 がメインに。チャイコの5番。編成的にもメインはあまり下り番を造らない様にしているはずなのだが、指揮者も指揮者だし、ロシア音楽の神髄を体験させようということなのだろう。

ロシア音楽において、ロシア語の発音に準じ、旋律は、アクセントやクレッシェンドとはまた別に、自然にフレーズの最後に向かって力が入ってゆくと、それっぽくなるのだそうです。

ロシアの指揮者や楽団のロシアものが本場と云われるのはつまりその旋律のイントネーションが自然だからなんですね。あたりまえだけど。スヴェトラーノフ/ロシア(ソビエト)国立響のラフマニノフやチャイコ、カリンニコフを聴くとそれがモロだから分かり易いと思いますが。

ゲルギエフはそんなに強調はされていないし、今回は無色の学生オケだからそれほど訛ってもいませんでしたが、やはり、チャイコともなると気合がちがった。残念ながらここでもホルンがやや弱かったが、それ以外ではまあ問題はなかったでしょう。特にコンミスに座ったウクライナのお姉ちゃんはボウイングとかも彼女以外に誰が、というところでしょうね。

熱狂の内に演奏会も終わり、ゲルギーは5回ほども呼び出され、最後はコンミスを連れて行ってしまいました。出るたんびにブラヴォーしていたのは私ですwww

今年も最高だったな。有名指揮者が振るだけではなく、真剣に演奏する学生たちがまたいいんだよなあ。

今年ももう終わり。また来年、PMF!

今年ももう終わり。また来年、PMF! 帰りのキタラ。

帰りのキタラ。

7/26

かつてEMIで出ていた、ルドルフ ケンペ/シュターツカペレドレスデンのリヒャルト

シュトラウスオーケストラ作品全集だが、もう全集ではなくバラで有名曲だけ出てるのをチラホラ買っていたが、天下御免のブリリアントクラシックスから廉価で出たので買ってみた。9枚組で3500円くらいだった。

収録曲は怒涛のラインナップである。ソリストも素晴らしいようだがよくわからないので割愛する。

ホルン協奏曲第1番

ホルン協奏曲第2番

オーボエ協奏曲

※デュエットコンチェルティーノ

※ブルレスケ

パレルゴン

※パンアテネの行進

※ヴァイオリン協奏曲

ドンファン

英雄の生涯

ツァラトゥストラはかく語りき

死と変容

ティルオイレンシュピーゲルの愉快な悪戯

マクベス

ドンキホーテ

家庭交響曲

アルプス交響曲

メタモルフォーゼン

※交響的幻想曲「イタリアより」

サロメより7つのヴェールの踊り

町人貴族組曲

※泡立ちクリームよりワルツ

※バラの騎士より第1幕と2幕のワルツ

※ヨゼフ伝説による交響的断章

※クープランのクラヴサン曲による舞踏組曲

※は、初めて聴いたもの。初物を聴く楽しみもさることながら、ケンペの上質な貴族然としつつも市民階級的な知識と教養に満ちた演奏のなんという薫り高いことか! まあびっくり。さすがに録音だけはデジタルにかなわない部分もあるが、それはそれでアナログの良さもあって、古色然とした味わい深さはピカイチだと思う。

交響詩(交響曲)はどれもはずれが無い。アルプスとかは流石に音色的に厳しい部分もあるがその代わり古きよき時代の匂いがたまらない。大パノラマに徹するのではなく、あくまで対旋律的な音楽による絵物語を意識した演奏も好感が持てる。アルプスはそのステージ裏ホルン、カウベル、オルガン、グロッケン等のシュトラウスには珍しい楽器法、アルプスという題材、その規模、マーラーの死後すぐ書き始められたことなどよりシュトラウス流のマーラー讃という話もうなずける。これはシュトラウスの中でもっともマーラー的な音楽であると思うが、それを意識させる演奏は少ない。

協奏曲も珍しいレパートリーがそろっているが、中でも実質のピアノ協奏曲であるブルレスケ、パレルゴン、パンアテネ行進の3曲はピアノも素晴らしいがそれをサポートする指揮も見事。極初期の作品ヴァイオリン協奏曲の古典的な美意識も良い。ちなみにパレルゴンとパンアテネは左手ピアノと管弦楽のための作品です。ヴィトゲンシュタインの関係でしょう。この演奏ではホルン協奏曲よりむしろ地味目なオーボエ協奏曲が存在感もあって非常に良い。薄い淡白な演奏が多いがこういう濃いのも良い。

他の管弦楽曲のレパートリーがもっともマニアックで資料的価値も高い。サロメの踊りやメタモルフォーゼンなどは録音も多いほうだが、その他はまず聴かないものばかり。シュトラウスブラス作品集とかに入っているファンファーレや行進曲系も網羅すれば完璧だったのだろうがまあそこまではねえ。泡立ちクリームやヨゼフ伝説のバレー系がやや地味な印象だが、上手には変わりないです。町人貴族とバラの騎士は相変わらず苦手だけども。

しかし誰も日本建国2600年祝典曲は録音しないんだなw

音程のついた鐘を集めるのが大変だからか?(笑)

さて、例の10枚組の室内楽全集を含め、武満が15枚ほど山積みなので、これを聴き倒しにかかりまーす。

7/25

マーラー自体も大分たまってはいるのだが、6番ばかり山積みになってきたので集中的に時間をかけて聴いた。

ホーレンシュタイン/ボーンマス響 L1969★★★

ギーレン/NDR L2005★★★★★

セル/ニューヨークフィル L1969★★★★

フィッシャー/ブダペスト祝祭管○○○○

シノーポリ/フィルハーモニア管 L1987★★★★

ヤンソンス/ロイヤルコンセルトヘボウ L2005(ロンドン)★★★★

ヤンソンス/ロイヤルコンセルトヘボウ L2005(アムステルダム)○○○○○

カラヤン/ベルリンフィル L1977(パリ)☆

ほとんど海賊ですが(笑)

ホーレンシュタインは最初期からマーラーをそして6番を取り上げた1人ではあるのだが、イマイチその複雑なオーケストレーションを鳴らしきれていないというか。録音が不鮮明なのも手伝っている。ちょっとアプローチの仕方に時代のほうがついて来ていないような。

ギーレンは最新ライヴでしかも旧北ドイツ放送響といううれしいコンビ。マーラー全集も数を追うごとによくなって行っただけに、初めの方の録音である6番は私にはイマイチだったのだが、これはライヴもあってか実にすばらしいもの。録音も秀逸で、ちょっと盤が不良品で音とびがあったのだけが難点。無償交換対応してくれるというので聴きなおすのが楽しみだ。

セルはモノラルだが集中力が相変わらず抜群で、中身の濃い演奏。凝縮された分だけオケの鳴りが不鮮明でゴチャゴチャする部分があるのはしょうがない。劣悪な録音がそれを助長するが、刃物みたいなギラギラ感でそれを補いたい。

フィッシャーのみスタジオ録音だが、SACDだけあって録音鮮明。マーラー、ブルックナー、ストラヴィンスキーなどSACDでようやく真価を発揮するのかもしれない。残念ながら演奏は普通。

シノーポリは演奏は良いが録音が非常に悪く会場録りのような遠ーい音。残念!

ヤンソンスを偶然2種類入手。ロンドンの録音は海賊だが、演奏は良いがやはり録音で劣る。

しかしSACDの正規オケ自作シリーズは、数日間ライヴの良いとこ録りではあるが非常にレベルが高いもの。2楽章アンダンテの演奏だが、全体の一体感は無くなるがその分各楽章の掘り下げが増すというか、純交響曲として擬似古典派を楽しめる。しかし古典派模倣演奏ではない。ライヴならではの高揚感はたっぷりある。録音最高。マーラーベスト、変えました。

さて大本命がカラヤン! カラヤンのライヴでは、2種類目の6番だと思う。既出の盤と同年なので同音源かとも思ったが、既出がザルツブルクでのライヴで、こっちはパリのシャンゼリゼ劇場の録音だという! これは期待大! 案の定期待を裏切らぬ大演奏! しかも録音が非常に良い。感動もの。目の色が変わったようなBPOの必死ぶりが伝わってくるし、美しい部分、大音量の部分、これぞ天下一の音だと思う。あまりにすご過ぎて、相変わらずマーラーの音楽をぶっ飛び通り超してカラヤンの美学と哲学に完璧に埋もれているのに違和感を覚える人もいるだろうが、それをマーラーでやってしまう凄さも認めざるをえないところでしょう!!

でもなぜか1楽章のトランペットソロはしくじるんだなあ(笑) なんで???

あと、パリ盤では1楽章にリピートがありです。2回目のソロは成功している。パリはザルツブルクの2ヵ月前なのだが、ペットの調子が悪いからリピートをやめたのかもしれない。

さらには、カウベルがここでも聞こえない! これはもう、カラヤンはカウベルを根本から認めていなかった可能性が高い。1978年のスタジオ録音は妥協したのかどうかしらないが、柴田南雄が1979年の日本公演で体験し憤慨したカウベルカットは、実は1977年の時から既に実践されていた可能性が高い。これは発見だ!(たぶん) あるいは、スタジオ録音も含めて、カウベルを鳴らしたり鳴らさなかったりでいろいろ試していたのかもしれない。(最も日本公演では誰の指示か、カウベルはテープで流れていたそうだがw)

カラヤンの凄まじさを再確認した1枚でした。

7/16

クライツベルク/PMFオーケストラ

PMFヴィーン(VPO首席奏者)

ガブリエルOb

トゥルノフスキーFg

シュミードルCl

ヤネツィックHr

ヴァーグナー:トリスタンとイゾルデより前奏曲と愛の死

モーツァルト:協奏交響曲

ショスタコーヴィチ:第5交響曲

本日より本格的にPMFオーケストラがスタート。毎週土曜は札幌通いで夜中に帰って来ます。会社の行事? シラネ

今年の学生はなんか異様にアンサンブルが合っているような気がする。ウクライナのけっこう美人のお姉ちゃんは3年連続で来てるし。よっぽど気にいってんだなあ。日本かPMFか札幌かは分からないが。

トリスタンははじめて実演で聴いたですが、やっぱりCDでは限界がありますね、こういう大きな曲は。ふだん聴こえない音もたくさん聴こえて、良かったですよ。まあ好きな音楽ではないですが。

モーツァルトもはじめて聴く曲。そもそも偽作の疑いがあるらしい。解説にはこんな素晴らしいソロの旋律が偽作などとはとうてい信じられないとあったが、そうか? 4種類もソロがあるわりには、モーツァルトらしくない地味な作風だと思ったが。まあ教授陣のソロが秀逸すぎて、そっちに感動しましたが。

ショスタコは盛り上がりましたねえ! 5番は本当に名曲だ。20世紀を代表するド名曲。ゆえに生半可な演奏では馬脚を現す。

トップに教授陣が座ってるから、ショスタコ特有のドソロ(しかも長い!)も安心。各パートを適格に鳴らして行く棒は、なかなか良かったぞクライツベルク! 演奏もそうだが指揮も、こういう若い才能が札幌で自信をつけて活躍して行くってなんか良いです。

しかし今日の客層もけっこう不思議だったなあ。チケット余ってたから配ったのだろうか。あんまりふだん実演を聴かないような人もたくさん来てたし、ゴホゴホ率が異様に高かった。夏カゼか? 急いでノドアメをなめるのはいいけど、ガサガサするのは止めてほしい。アメの袋なんか家でむいてこいよ(笑) ばあちゃんたち。若い人も多かったな。学生かなあ。C席でやたら盛り上がっていたのは、PMFの下り番連中(室内楽組とか)だと思われるが(笑)

7/15

PMF Tribute to TAKEMITSU

尾高忠明/札幌交響楽団/PMFオーケストラメンバー*

Vn 伊藤亮太郎 Tb イアン

ボースフィルード

死と再生*

ノスタルジア

ファンタズマ/カントスII

夢千代日記

乱より*

波の盆*

2月に引き続いて武満徹演奏会。今回は後半プロに映画音楽をもってきたためか、意外やそっちの系統のファンがたくさん来ていた。それでもキタラは6割半ほどだったろうか。まあそんなもんかな。

しかしさしもの俊英PMFアカデミー生といえどもタケミツはやはり難しかったのだろうか、練習時間もタイトだったろうし、なかなかアンサンブルが合わない場面もあった。ノスタルジアとファンタズマ/カントスIIは編成が室内楽で札響のみ。ボースフィールドのソロはさすがだった! 感動した。

しかし下り番の学生連中の一部、どこでだべってたのか、出番になっても出てこねえwww あわてて走ってバラバラ出てくるし。あれはウケたな。余裕なのか、客席で聴いてたのか、一服して盛り上がってたのか。

乱と波の盆はいつ聴いてもいいねえ。良くも悪くも、やっぱり日本を代表する誇るべき作曲だよ、武満は。

ちなみにプレトークに登場予定だった武満さんのお嬢さんである武満真樹さんは急病で入院したため、奥さんの浅香さんが代役を務めた。小室等さんによる名曲「明日ハ晴レカナ曇リカナ」作曲うらばなしも聴けたがそれは資料にて。

7/4

2日の日曜日に札幌アカデミー合唱団の定期公演で、札響を招いてカルミナブラーナをやるというので行ってきました。

カルミナはCDでは高名だが実演では編成が大変なので地方ではなかなか聴く機会がない。後学のため、聴いておいた。

井上道義/札幌交響楽団及び札幌アカデミー合唱団

ソプラノ 半田美知子

メゾソプラノ 井坂恵

テノール 高橋淳

バリトン 堀内康雄

バンドネオン 門奈紀生

児童合唱 Bella Rosa Coro

合唱指揮 永井征男

ルイス バカロフ:ミサ タンゴより第1・第2・第5楽章

カール オルフ:カルミナブラーナ

カルミナの前にバカロフの「ミサ タンゴ」という珍しい曲をやる。井上の得意らしい。アコーディオンに似たバンドネオンという楽器が独奏で入り、同楽器の第一人者である門奈が来札するも、ふだんタンゴを聴かない私はその価値がよく分からなかった。うらぶれた感じのバンドネオンの響きが、武満のファミリーツリーを思い出させた。

カルミナはまず全体の印象であるが、合唱がアマチュアなためどうしても純粋に音量が不足し、それへ合わせてオケが終始控えめだったのが良いバランスで、流石の音量バランスコントロールだった。

井上の指揮も異様にノリノリで面白かったが、本来はバレー等で「演じられる」が加わるカルミナを意識し、井上の演出で楽しい仕掛けがいくつもあった。

当時の服を意識し女性はみなショールを自由に着用し、バリトンの堀内は第1部のタキシードから第2部の「がまんならん」においていきなり黄色いスパンコールのキャップに白サスペンダー、丸グラサンのちょい悪オヤジに大変身! そのまますぐひっこんで「予は大僧正様だ!」では真紅の法衣で再登場、大コスプレで会場を沸かす。

その間、「焙られた白鳥の歌」ではテノールがルンペンスタイルでP席上段から登場し、焼かれる白鳥を迫真の演技でオペラ調に熱唱!

特に近い席の人に大ウケであった(笑)

クカニアの大僧正の登場には指揮者も酒臭いのを鼻をつまんでみたり、ニクイ演出。あげくには大僧正が脱いだ法衣マントを指揮者に投げつけ! トロンボーンによるラストのバンバン、がずれるというハプニング(?)もあった。

第3部ではソプラノと児童合唱が2階最上段席に登場し、天上からの唄声を表した。純白のドレスがまぶしい。ソプラノはすぐにひっこんでオルガン席に再登場。さらに女神チックな動作で演出。またすぐひっこんで、最後のソプラノソロ、「愛しき君」ではシルバーブロンドのウィッグをつけて現れ、セーラームーンのミュージカルみたいになる!(笑)

初めてのカルミナであんな楽しい演出を味わっては、次からがちょっと恐い。

7/3

吹奏楽のCDを3枚ほど聴く。

井上道義/大阪市音によるライヴ集

なにわオーケストラルウィンズ2006

スティール/イリノイ州立大学ウィンドシンフォニーによるチャンス作品集(輸入盤)

全種類を聴いているわけではないが、大阪市音楽団のライヴ集も毎度レヴェルが高く聴き応えがある。吹奏楽曲はあまり聴き比べするほどの種類がない(とうぜんアマであるコンクール演奏除く。コンクール出場団体と大阪市音は比較対象にはさすがにならん。)ので、演奏よりも選曲センスが問われる。市音はもちろん演奏はウマイ。

ギリングハム/ウィズハートアンドヴォイス

貴志康一/森田一浩編/交響組曲「日本スケッチ」

シェーンベルク/主題と変奏

アッペルモント/交響曲第1番「ギルガメシュ」

1曲めはよくわかんなかったけど、まあいまどきの作品かなあと。オリジナル曲も技術的に質が高まってきたけど、けっこう最近は日米欧の作品の違いがあんまり感じられなくなってきたような?

貴志の秘曲はヴァイオリン協奏曲のCDに原曲のオケ版が入ってるもの。まあそれなりに上手く編曲してはいるが、不満がないわけではない。オーケストラをそのまんま移すというのはちょっと疑問が残る部分もある。しかし貴志は指揮をフルトヴェングラーに、作曲をヒンデミットに師事した超才人で、本当に早死にが惜しまれる。民族的な楽想と新古典的な技法があいまった、大栗の大先輩の作風。すばらしい!

シェーンベルクは相変わらず難しい曲だが、やはりゆっくりした部分では薄いソロイスティックな響きになっているのはさすがだと思う。

アッペルモントの1番はなかなか感慨深かった。というのも、ついに年下の作曲家のシンフォニーを聴くようになったか、ということで。

年下っつっても1歳だけどね。

デメイの交響曲第1番に感動し、作曲家になりたいと思ったらしいが、私が学生のころ始めてデメイの第1交響曲「指輪物語」を聴いて「ウヒョー!」とか思ってたときに、この人も学生でアメリカで同じく「ウヒョー!」とか思ってたんだろうねえ。シミジミ

まあ曲のほうは、もう少しがんばってねというところかww 第2楽章がスケルツォ部(戦い)とアダージョ部(和解)になっているので、5楽章制ともいえる。しかし日本人の若い作曲家は、本当にシンフォニーを書かないのですね。つまらんこった。。。

さて、つれづれ思ったが、吹奏楽の弱点はやはりいわゆる緩徐楽章にあると思う。特に編曲ものがヒドイ。吉松隆が云うには、同属の管をいくら重ねても和音が濁るばかりでどうにもならないのだそうだが、和声学(?)でどのような理論でそうなるのかまではさすがに分からないが、実際聴いているとそうだ。汚いという表現より、やはり濁ると云った方がよい。音程が合ってたって、透明ではない=濁っているとしか云いようがない。

そもそも管楽合奏はモーツァルトにだってあるし、ベートーヴェンの第九にだってあるし、下ればマーラー、シュトラウス、ラヴェル、ショスタコーヴィチ、プロコフィエフと、いくらでもあるが、ほぼすべて薄い室内楽に近いオーケストレーションというのがミソ。よしんば、たまにある企画CDで「大家の書いた吹奏楽」とかの場合、ベルリオーズとかだが、基本的に軍楽隊のためで、編成が特殊なものが多い。

いわゆる木管・金管が均等に混じった現在のウィンドオーケスラでは、単純にオーケストラのスコアをそのまんまウィンドオケに移したのでは、濁って当然というか、そこらへんをただ単に編曲するのではなく、いかに音色を整えるの再創造があってこそ、それが 「編曲」 ってもんじゃねえのかなあ、などと思ってみたり!!

次。

なにわはもうNOWという略になっとるのがスゴイというか。札響ブラスと同日だったんですね。個人的にはオケとの競演でもある札響のほうに軍配を上げるのだが。指揮者も不満だし。まあ企画の根本だからそれをいっちゃあというところですか。

初回得点の課題曲集は別にいらなかったんだけど、ついてきたのでしょうがないから聴く。いまの課題曲はどれも難しそう〜。

ガランテ/レイズオブサン

リード/アルメニアンダンスパート1

建部知弘/コンサートマーチ「テイクオフII」

メンデルスゾーン/序曲ハ調

グレンジャー/リンカンシャーの花束(3楽章のバージョン2付)

アルフォード/ナイルの守り

宮川泰/宮川彬良編/組曲「宇宙戦艦ヤマト」より

ベティス&カーペンター/岩井直博編/イエスタディワンスモア

古関裕而/木村吉宏編/六甲颪

本編では、アルメニアンがやはり札響ブラスと比較できてよかった。まあテンポ中庸・楽譜に忠実なこっちが本命の演奏なんでしょうね。札響ブラスでの尾高さんはノリすぎて、そっちのほうが楽しかったけど。演奏自体はそりゃ上手ですよ、模範演奏みたいに。

メンデルスゾーンのマニアな序曲は、初めて聴いたが不思議な音色だった。あの時代にこんなオリジナル曲があったんですね。

あとは大して……アンコールのポップス系はどれを何度聴いても苦手〜。高校時代からミュージックエイトとか大嫌いだったし。宇宙戦艦ヤマトはさすがに別だったけどwww 親子合作の妙か。

次。

チャンス作品集は、長年待ち望んでいたもの。特にチャンスのファンというわけではないんですが、チャンスほどの人だったら、当然あってしかるべきだろう、という想いが強かった。アメリカで出ないんなら日本で出せ! とか思ってたが、アメリカで出たわ。

チャンス/

呪文と踊り

序奏と綺想曲〜ピアノと24管楽器のための

第2交響曲〜吹奏楽と打楽器のための

ブルーレイク序曲

エレジー

朝鮮民謡の主題による変奏曲

チャンスは呪文と朝鮮民謡以外ではバンドのための交響曲を昔買って持っていたが、それ以外ではどんな曲があるのかすら知らなかった。今回、小曲ながらもいろいろ聴けて良かった。

呪文と踊りは、バーンズにも呪文とトッカータという曲があって学生時代はあまり区別がついてなかった。ちなみにチャンスは ジョン

バーンズ チャンスが本名らしい(笑) またこの曲は定番曲ではあるが、コンクル演奏以外では東京佼成の(やる気のない)ふっるーい音源くらいしかなく、学生バンドとはいえこういうすばらしい現代的なメリハリのある演奏を渇望していた。ベターな曲をベターにやったって面白くないわけで、大栗なども意外とシビアにやるとその新古典的な書法が浮かび上がって面白い。(朝比奈の俗謡や神話とか。) 呪文も意外とテンポが速いシビアな演奏で、変にドロドロしていないところが好感が持てる。

ピアノと24管楽器合奏のための序奏と奇想曲も珍しかったが、ブルーレイク序曲ってやつが、けっこう面白いトリオにワルツなんか使った曲でした。第2交響曲はシリアスな内容が聴き手を選んでしまうような気もするが、すっきりした聴きやすい演奏。朝鮮民謡は変奏の描きわけがしまりのあるようにできていてだらだらせず良かったです。

前のページ

表紙へ